Die garstige Lücke

Warum Ostdeutschland auch 30 Jahre nach der Vereinigung um 20% ärmer ist als der Westen

Dossier

Auf den Punkt

Der wirtschaftliche Aufholprozess Ostdeutschlands kommt kaum noch voran. Je nach Messkonzept stagniert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Neuen Bundesländer zwischen 75% und 80% des westdeutschen Niveaus. Selbst beim Vergleich von Betrieben gleicher Größe und Branche bleibt die Produktivitätslücke bestehen.

Die fundamentale Ursache für das Stocken des Konvergenzprozesses liegt in der mangelnden Produktivität der ostdeutschen Unternehmen. Es gelang Ihnen nicht, aus eigener Kraft zu wachsen. Politische Entscheidungen zu Beginn der Transformation und der Brain Drain nach Westdeutschland wirken hier nach. Hinzu kommt die dauerhafte Subventionierung unproduktiver Strukturen und ein Mangel an Entrepreneurship, der sich aus dem Fehlen von Kapitalreserven und der Erfahrung des Systembruchs erklären lässt. Entscheidend für die Überwindung der Produktivitätslücke sind Investitionen in Bildung und Forschung, die digitale Infrastruktur und eine Kultur der Internationalität.

Unsere Experten

Präsident

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-700 Anfrage per E-Mail

Stellvertretender Präsident Abteilungsleiter

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-800 Anfrage per E-MailAlle Experten, Pressemitteilungen, Publikationen und Veranstaltungen zum Thema "Ostdeutschland"

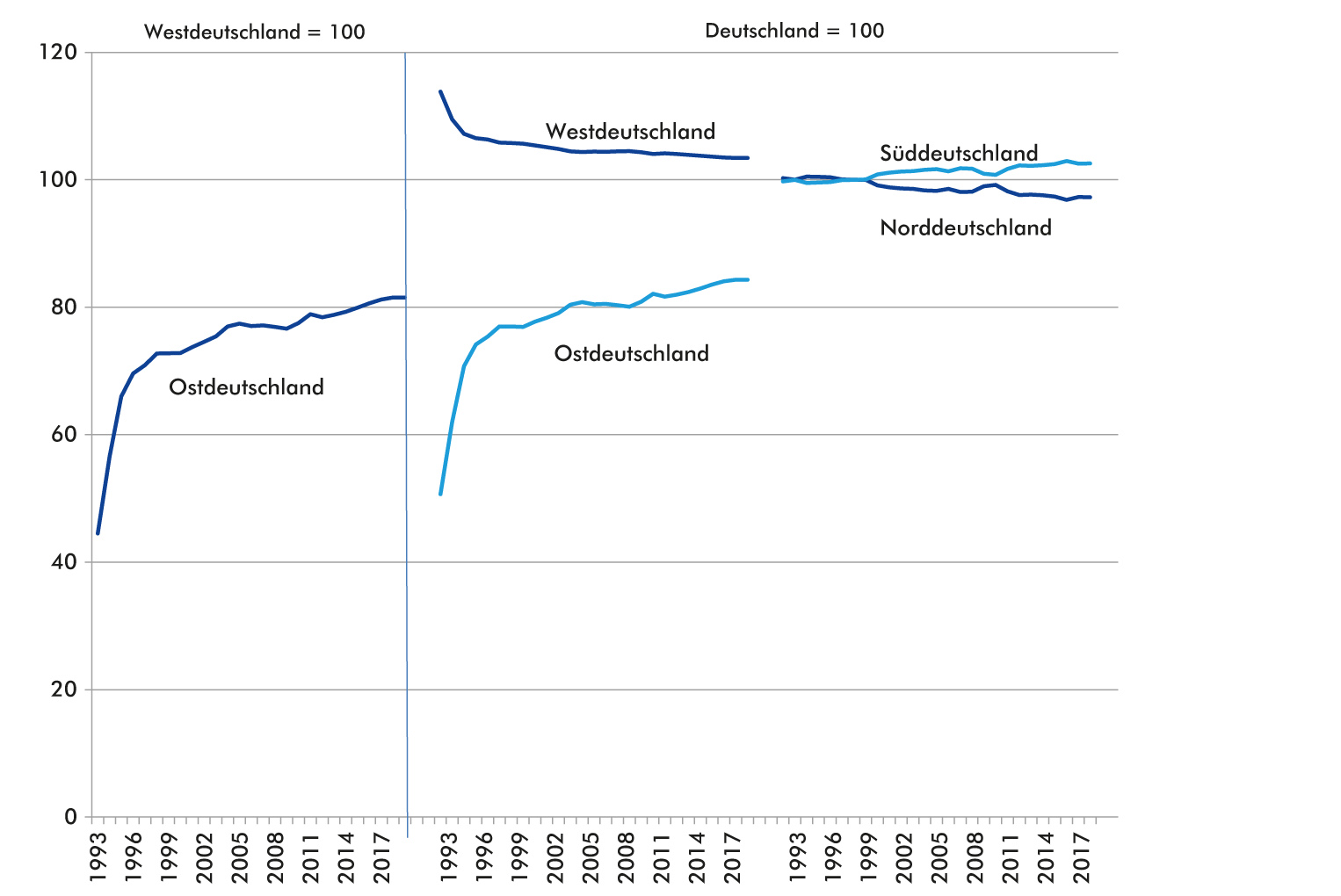

Egal ob die Lücke über die Wirtschaftsleistung pro Kopf, das verfügbare Einkommen oder die Arbeitsproduktivität gemessen wird: Ostdeutschland ist noch immer um 20% bis 25% ärmer als Westdeutschland. Die regionalen Unterschiede sind im Osten dabei viel geringer als im Westen. Selbst die ärmsten westdeutschen Bundesländer sind jedoch pro Kopf immer noch wohlhabender als alle ostdeutschen (mit Ausnahme Berlins). Dennoch: Gemessen an der Ausgangslage im Osten Deutschlands zum Zeitpunkt der Deutschen Vereinigung stellt die Entwicklung eine gewaltige Verbesserung dar.

Nach der ökonomischen Konvergenztheorie hätte sich die Lücke spätestens nach zwanzig Jahren schließen müssen. Es gab keine politische Grenze und keine Handelsschranken mehr, Institutionen und Sprache waren in Ost- und Westdeutschland die gleichen. Kapital und Arbeit konnten sich frei bewegen. Die ostdeutschen Länder hätten aufgrund anfangs niedriger Löhne und Betriebskosten Investitionen anziehen müssen, Fachkräfte sich zu den gut bezahlten Jobs im Westen bewegen sollen, solange bis sich Löhne und Kapitalerträge in Ost- und Westdeutschland angeglichen hätten.

Das historische Handicap: Deindustrialisierung und Planwirtschaft

Historisch betrachtet waren viele der heute reichen Regionen in Süddeutschland deutlich ärmer als die urbanen Zentren Ostdeutschlands wie Sachsen und Berlin. Am Ende des Zweiten Weltkriegs fingen alle Regionen bei null an, jedoch war die ostdeutsche Industrie weniger zerstört, da sie teilweise außerhalb der Reichweite der alliierten Bomber lag. Dann folgte jedoch eine brutale Deindustrialisierung, in deren Verlauf große Teile von Industrie und Infrastruktur buchstäblich demontiert und in die Sowjetunion transportiert wurden. Zugleich wurde Ostdeutschland von den internationalen Handelsströmen abgeschnitten und seiner Hauptabsatzmärkte und Kapitalquellen im Westen Deutschlands beraubt.

So startete die DDR bereits zu Ihrer Gründung 1949 mit einer gegenüber der Bundesrepublik um ein Drittel geringeren Pro-Kopf-Produktivität. Dennoch gelang ein bemerkenswerter Wiederaufbau. Zu Beginn der 1970er-Jahre befand sich die DDR noch gleichauf mit den südeuropäischen EU-Ländern. In den 15 Jahren vor dem Mauerfall jedoch erfasste die Stagnation des sozialistischen Blocks auch die DDR. Die ökonomische Situation kurz vor dem Ende im Jahr 1989 war viel schlechter als von vielen, auch westlichen Studien eingeschätzt.

Zwei positive Ausnahmen gab es: Die DDR-Landwirtschaft war aufgrund ihrer Organisation in Kooperativen mit sehr großen Flächen pro Betrieb effizienter als die kleinteilige westdeutsche. Und das Bildungsniveau war dem westdeutschen ebenbürtig, in den technischen und Ingenieursberufen sogar etwas höher.

In der DDR-Ökonomie war die Zuweisung von Kapital, natürlichen Ressourcen und Arbeitskraft vier Jahrzehnte lang Ergebnis politischer Setzung statt der Logik des Marktes. Dabei musste die DDR außerdem die ihr im sozialistischen Wirtschaftsverbund zugewiesene Spezialisierung übernehmen. Im Ergebnis waren vor allem die urbanen Regionen unverhältnismäßig auf Schwerindustrie ausgerichtet, während sie in Westdeutschland an der Spitze des Wandels zur Servicegesellschaft standen.

Nach der Einheit: Anfangsschwung, dann Stagnation

In den ersten Jahren nach der Wende schien sich die Konvergenztheorie zu bewahrheiten: Die DDR-Wirtschaft holte rasch auf. Zehn Jahre nach dem Mauerfall war das Pro-Kopf-Einkommen von 35% des Westniveaus auf 65% hochgeschnellt. Wesentlich für diesen Erfolg war zum einen die erste Privatisierungswelle noch unter der ersten demokratischen DDR-Regierung, die vor allem kleine Unternehmen von den planwirtschaftlichen Fesseln befreite. Zum anderen wurde die marode Infrastruktur mit enormem staatlichen Mitteleinsatz auf einen wettbewerbsfähigen Stand gehoben.

Ende der 1990er Jahre kam dieser anfängliche Aufholschwung zum Erliegen. Seither wächst die ostdeutsche Wirtschaft meist sogar langsamer als die westdeutsche, und die Einkommensangleichung setzte sich über die nächsten zwanzig Jahre hinweg nur noch in kleinsten Schritten fort. Die fundamentale Ursache für diesen abrupten Stopp des Konvergenzprozesses liegt in der mangelnden Produktivität der ostdeutschen Unternehmen. Es gelang Ihnen nicht, aus eigener Kraft zu wachsen.

Die Aufwertung der Währung

Eine Ursache hierfür liegt in der Festlegung der 1:1-Austauschrate zwischen DDR-Mark und D-Mark. Politisch gab es zu dieser Entscheidung wohl keine Alternative, da ansonsten hohe Inflationsraten und ein Massenexodus der ostdeutschen Bevölkerung in den Westen des Landes wahrscheinlich gewesen wären. Ökonomisch war sie gleichbedeutend mit einer Aufwertung der Währung um das Vierfache. Viele ostdeutsche Produkte und Dienstleistungen verloren ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Haushalte und Unternehmen ächzten unter der plötzlich vervielfachten Last ihrer Schulden in ostdeutscher Währung.

Der Brain Drain

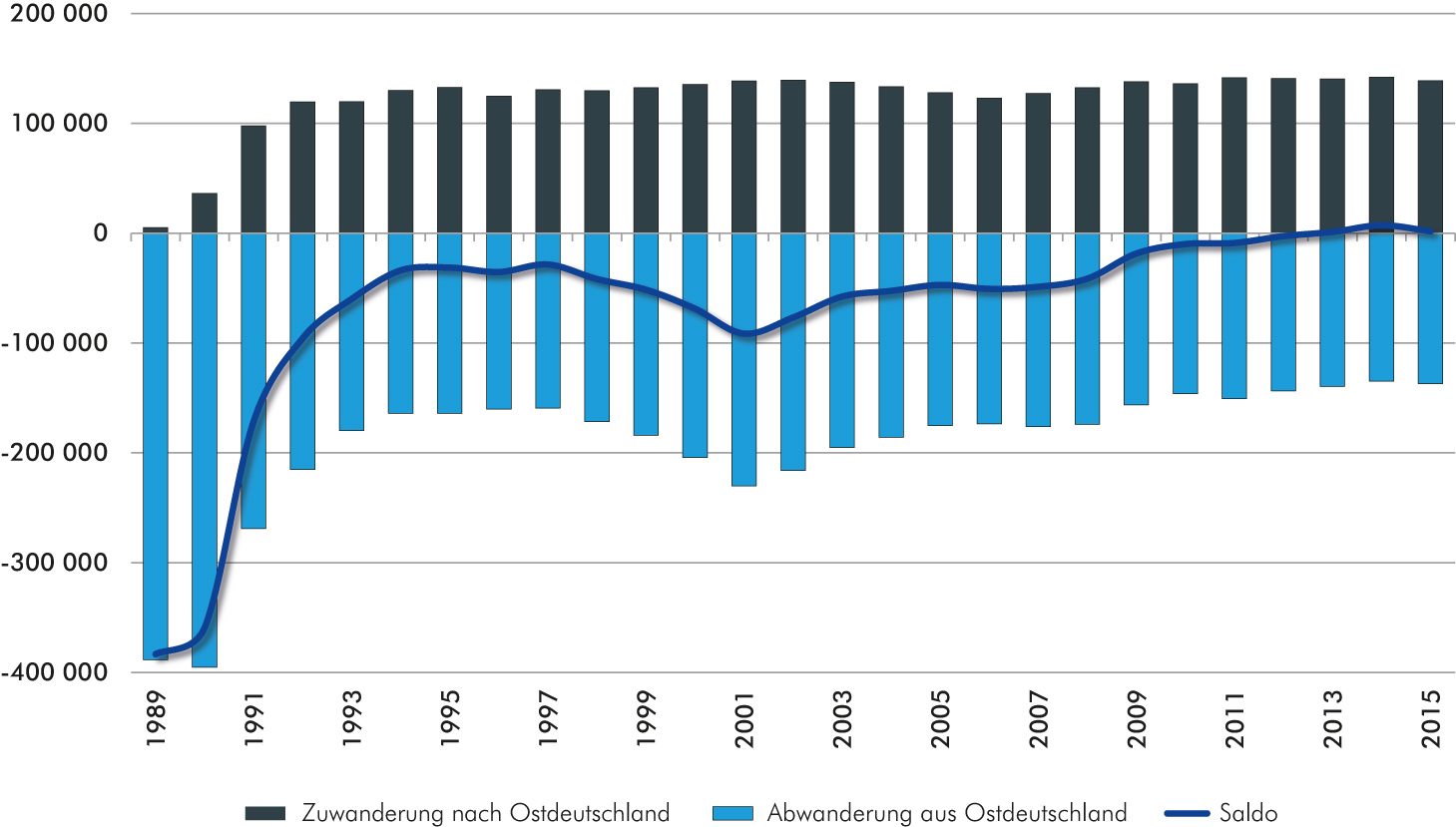

Trotz der 1:1-Umstellung ihrer Gehälter und Ersparnisse blieben die Anreize gerade für die vielen gut ausgebildeten Ingenieure und Techniker der DDR hoch, nach Westdeutschland abzuwandern. Sie konnten dort oft das Dreifache verdienen. Zwischen 1989 und 2013 emigrierten netto 1,9 Millionen zumeist gut ausgebildeter Menschen. Zum Vergleich: In der DDR lebten insgesamt etwa neun Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter. Zwar verhinderte diese Abwanderung, dass die Arbeitslosigkeit im Osten Deutschlands noch höher schnellte. Andererseits wurde der ostdeutsche Arbeitsmarkt entwertet: Zurück blieben vor allem die weniger gut ausgebildeten und älteren Menschen. Darin liegt die zweite Ursache für den anhaltenden Produktivitätsrückstand Ostdeutschlands

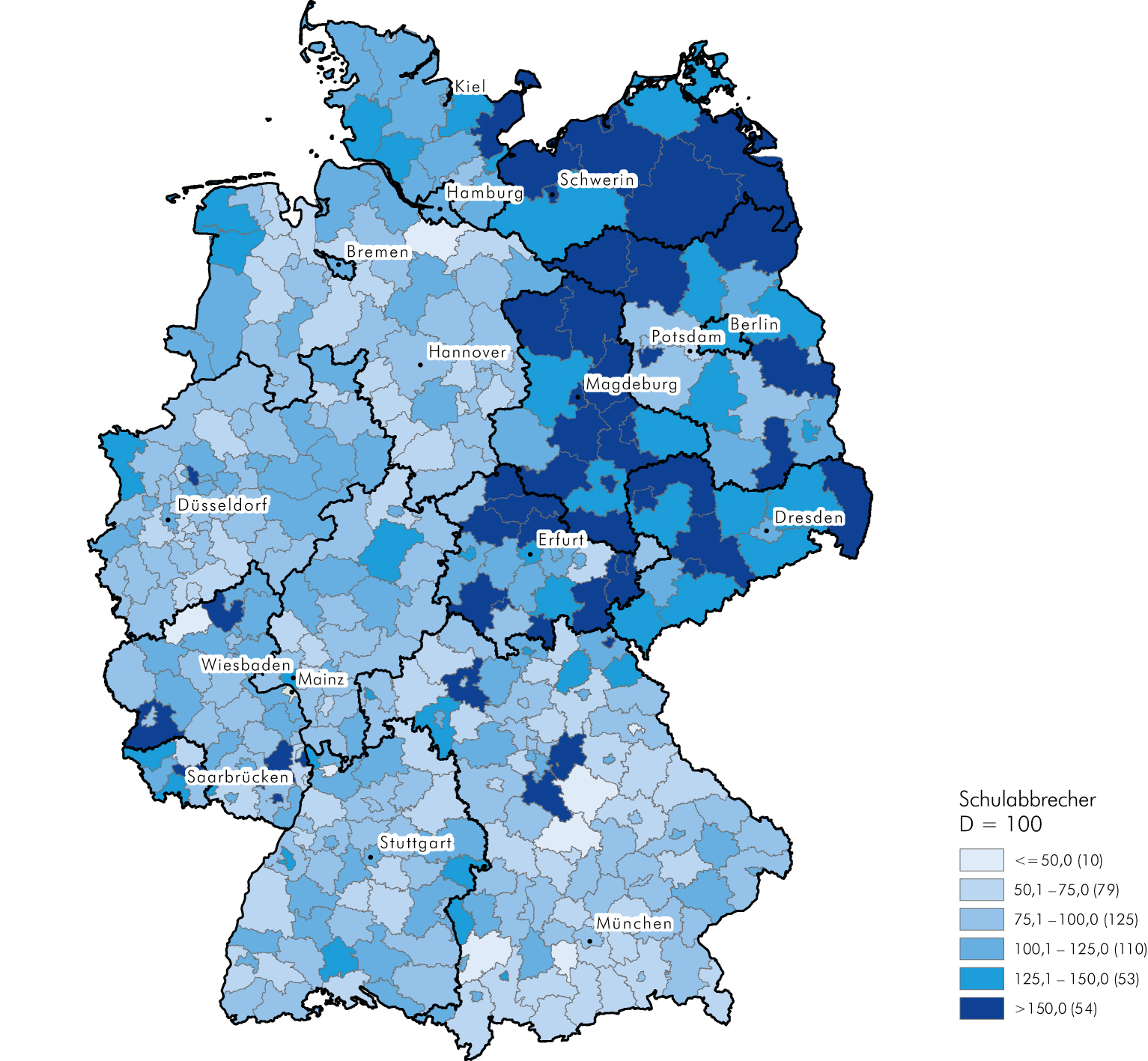

Die westdeutsche Wirtschaft, die Anfang der 2000er-Jahre als „kranker Mann Europas“ darniederlag, profitierte dagegen enorm von der Zuwanderung aus den ostdeutschen Ländern. Sie verjüngte die arbeitsfähige Bevölkerung und verbesserte ihren Ausbildungsstand. Dies trug erheblich zur Erholung der deutschen Wirtschaft im folgenden Jahrzehnt bei. Der fiskalische Mittelabfluss zur Stützung und zum Wiederaufbau der ostdeutschen Wirtschaft und Infrastruktur in den 1990er-Jahren wurde dadurch mehr als kompensiert. Der Osten leidet bis heute unter diesem Brain Drain, dessen Folgen sich in die nächsten Generationen fortpflanzen: Heute ist der Anteil der gut ausgebildeten Menschen in Ostdeutschland deutlich geringer als im Westen, die Schulabbrecherquote dagegen liegt überdurchschnittlich hoch.

Die Treuhand-Privatisierung

Die dritte Ursache für die zu geringe und nicht selbsttragende Produktivität der ostdeutschen Unternehmen liegt in der zweiten Welle der Privatisierung begründet, die vor allem die großen Industriekonglomerate betraf. Die gewaltige Aufgabe, die 8 500 (nach Zerschlagung der größten Konglomerate sogar 12 000) staatlichen Industriebetriebe mit vier Millionen Beschäftigten zu übernehmen und private Eigner für sie zu finden, wurde der noch von der Modrow-Regierung gegründeten Treuhandanstalt übertragen. Bei ihrer Auflösung im Jahr 1995 hatte die Treuhandanstalt den Großteil der Betriebe verkauft; 3 700 Betriebe mussten jedoch geschlossen werden. Die Treuhand-Privatisierung war mit enormen Beschäftigungsverlusten und den damit einhergehenden sozialen Problemen verbunden. Über fünfzehn Jahre bestand anhaltend eine sehr hohe Arbeitslosenquote in Ostdeutschland, die erst ab 2005 wieder zurückging (seitdem aber stabil sinkt).

Hätte es einen anderen, mit weniger harschen Nebenwirkungen einhergehenden Weg der Privatisierung gegeben? Schon zu Beginn des Prozesses standen sich zwei Denkschulen gegenüber. Die eine hätte gerne vorsichtiger und schrittweise privatisiert und die Unternehmen zunächst unter staatlicher Obhut restrukturiert und fit für den Markt gemacht. Die andere, liberale Schule plädierte für sofortige Privatisierung, um die Entscheidung über Neuausrichtung oder Schließung ineffizienter Kapazitäten dem Markt zu überlassen. In der Praxis hat sich die zweite Position durchgesetzt. Im Rückblick ist jedoch unbestreitbar, dass der Ansatz der schnellen Privatisierung von Ausnahmen wie Carl Zeiss und Jenoptik abgesehen oft nicht gut funktioniert hat. Hohe Arbeitslosigkeit in den Neunziger Jahren und das Wegbrechen produktiver Kapazität im Osten waren vor allem im Hinblick auf die sozialen Verwerfungen möglicherweise ein zu hoher Preis. Die Frage, ob eine graduelle Privatisierung bessere Ergebnisse erzielt hätte, ist Gegenstand der wissenschaftlichen Auswertung der erst jüngst veröffentlichten Treuhand-Akten.

Arbeitsmarktlücke geschlossen – Produktivitätslücke besteht fort

Beginnend mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Rezession zur Jahrtausendwende hat sich die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland stetig verringert, von 18% auf aktuell etwa 6%. Westmigration, Infrastrukturmodernisierung und der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft haben wesentlich dazu beigetragen. Heute hat angesichts der rasch alternden Bevölkerung der Fachkräftemangel die Arbeitslosigkeit als zentrale Herausforderung des Arbeitsmarkts in den ostdeutschen Ländern abgelöst.

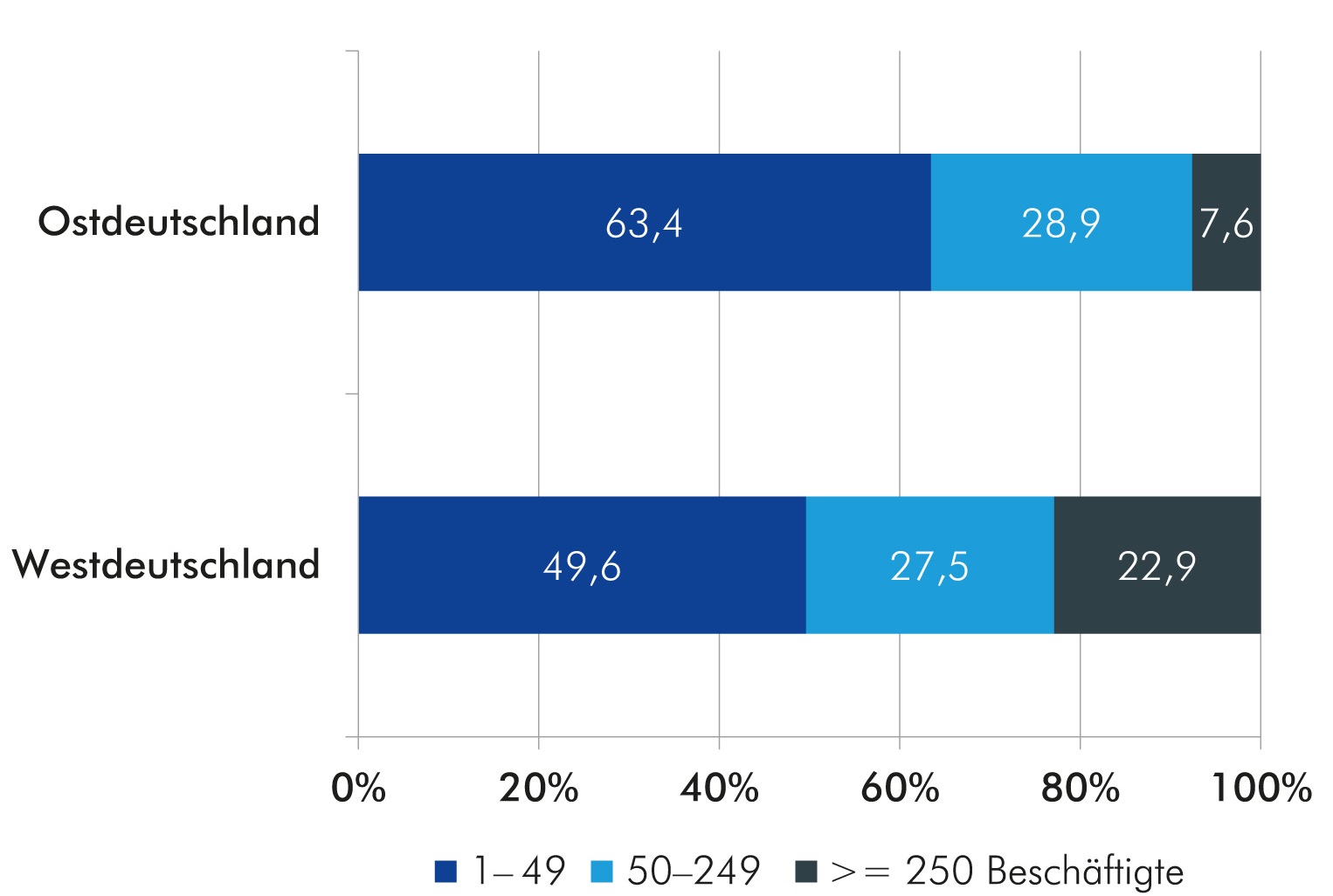

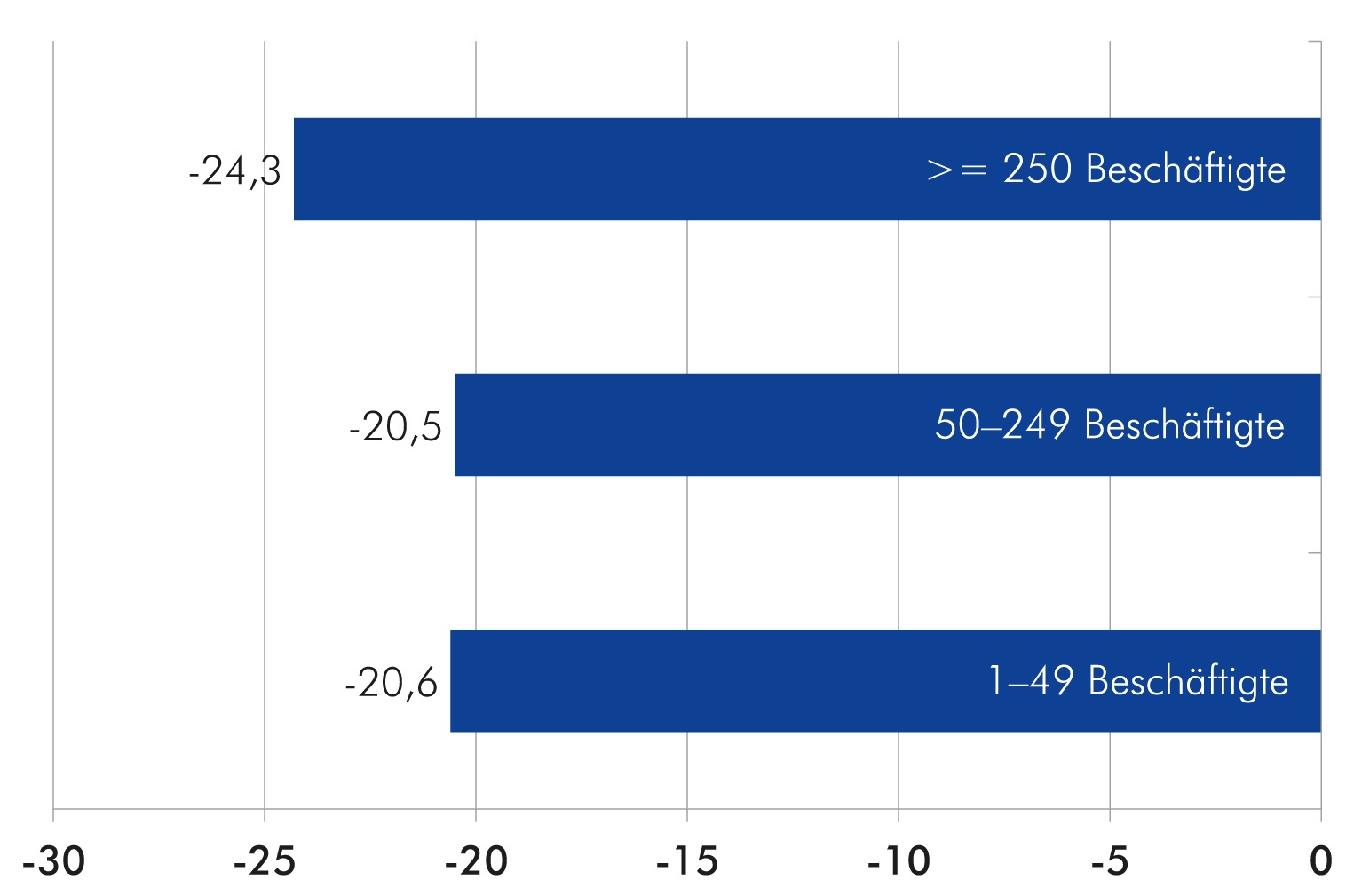

Während sich die Ost-West-Lücke am Arbeitsmarkt weitgehend geschlossen hat, besteht die Produktivitätslücke fort. Ostdeutsche Betriebe erzeugen mit dem gleichen Input weniger Output als westdeutsche – selbst dann, wenn man Ost-West-Unterschiede in der Größen- und Branchenstruktur berücksichtigt, also ostdeutsche Betriebe nur mit solchen westdeutschen Betrieben vergleicht, die gleich groß und in der gleichen Branche tätig sind. Woran liegt das? Drei Faktoren, die am Beginn des Transformationsprozesses standen und bis heute nachwirken, wurden bereits beschrieben: Aufwertungsschock, Brain Drain und Treuhand-Privatisierung. Ein weiterer Grund ist die fortwährende staatliche Subventionierung unproduktiver Unternehmen.

Subventionen halten unproduktive Betriebe am Leben

Exemplarisch für die Praxis dieser Subventionierung steht der Fall der Buna-Werke. Der VEB Chemische Werke Buna produzierte chemische Erzeugnisse aus Braunkohle und gehörte mit 30 000 Konzernbeschäftigten zu den größten Industriekombinaten der DDR. Das Werk produzierte mit obsoleten technischen Anlagen und unter immenser Umweltverschmutzung. Die Treuhandanstalt fand lange keinen privaten Käufer. Die gut ausgebildeten Arbeitskräfte wanderten größtenteils ab. Erst nach dem Jahr 2000 konnte das inzwischen auf 3 000 Beschäftigte geschrumpfte Unternehmen an den US-Konzern Dow Chemical veräußert werden, wobei drei Mrd. Euro staatlicher Subventionen an den Käufer flossen. Rechnerisch kostete der Erhalt eines Arbeitsplatzes den Staat also eine Mio. Euro.

Insgesamt subventionierte der Staat den Erhalt der industriellen Basis Ostdeutschlands in den vergangenen drei Jahrzehnten mit etwa 50 Mrd. Euro und hielt so künstlich ineffiziente, nicht mehr wettbewerbsfähige Strukturen am Leben. Dies geschah zweifelsohne unter dem Eindruck der drohenden sozialen Folgen großer Betriebsschließungen, aber auch, weil viele Entscheider das Bild des von der Industrie getragenen westdeutschen Wirtschaftswunders im Kopf hatten, das sie in Ostdeutschland kopieren wollten. Dabei verkannten sie, dass sich moderne Volkswirtschaften längst auf dem Weg in die Dienstleistungsökonomie befanden. So gingen in Westdeutschland in den 1990er Jahren zahlenmäßig weit mehr Industriejobs verloren als im Osten des Landes.

Heute gibt es angesichts des Fachkräftemangels keine sozialpolitische Rechtfertigung mehr für staatliche Hilfen an unproduktive Unternehmen. Wenn die gut qualifizierten Beschäftigten künftig zu den besten Firmen wandern, wird sich die Ost-West-Produktivitätslücke verringern.

Der alternde Kapitalismus – keine Einhörner in Sicht

Schließlich gibt es noch einen anderen Grund für den Produktivitätsrückstand des Ostens: den „alternden“ deutschen Kapitalismus. Nur 2% der 500 größten deutschen Unternehmen (nach Kapitalisierung) wurden vor 1990 gegründet, in den USA sind es 20%. Es fehlen junge, schnellwachsende Unternehmen, die die alteingesessenen herausfordern, vor allem so genannte Einhörner, also Startups mit einer Kapitalisierung von über einer Mrd. Euro.

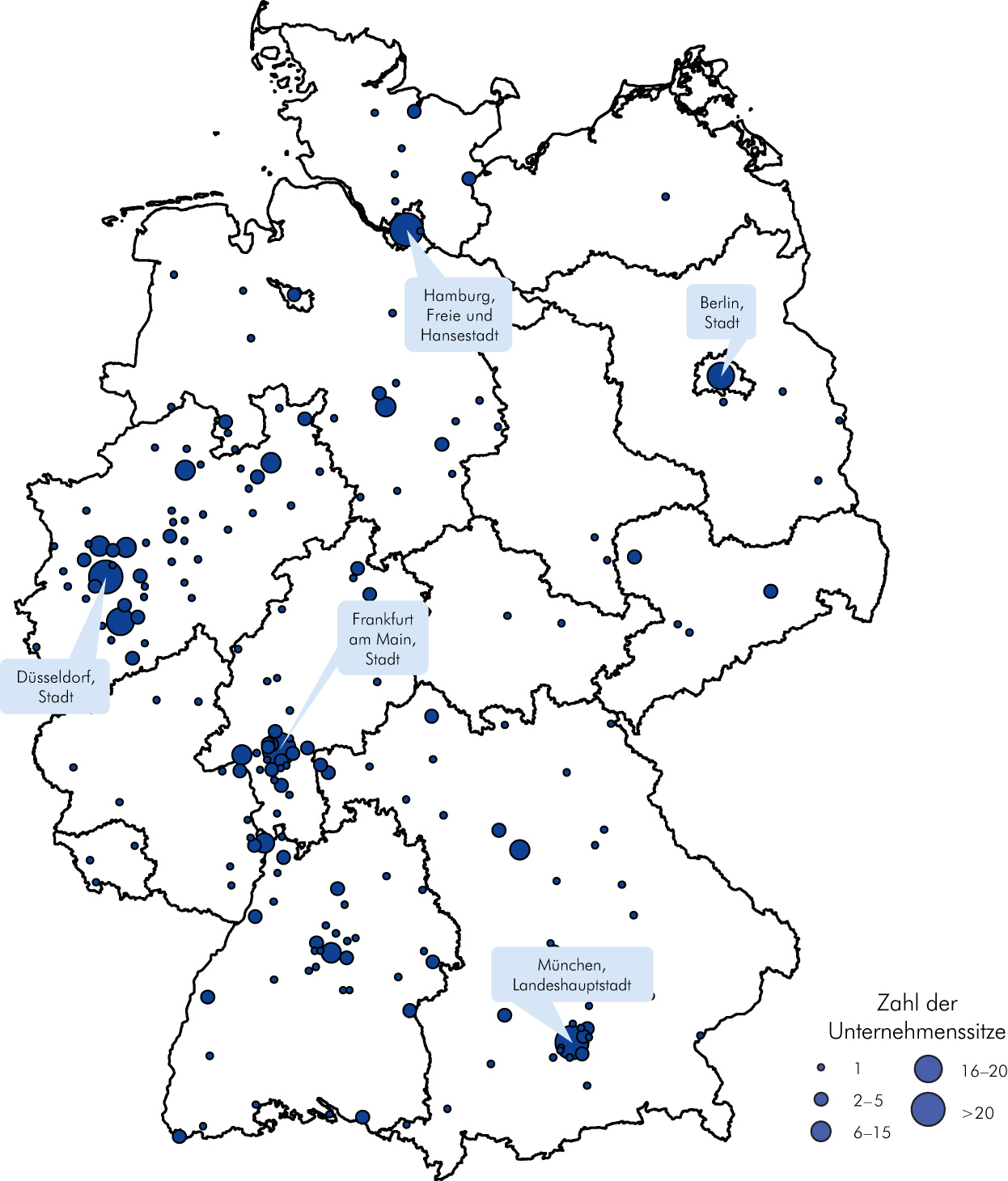

Deutschland ist es bisher dennoch gelungen, innerhalb seiner traditionellen Schwerpunkte Automobilbau, Chemie und Maschinenbau überdurchschnittlich innovativ zu bleiben. Die Unternehmenszentralen, in denen die größte Wertschöpfung erzielt wird, liegen jedoch fast ausschließlich im Westen des Landes. Dieser Teil der Produktivitätslücke lässt sich nur schließen, indem in Ostdeutschland Firmen neu gegründet werden und in entsprechende Größen wachsen. Die Voraussetzungen hierfür sind in Deutschland generell und für ostdeutsche Gründungen speziell jedoch eher ungünstig. Die bemerkenswerte Startup-Szene in Berlin ist noch zu jung und zu klein, um daran etwas grundlegend zu ändern.

Bildung und digitale Infrastruktur

Künftig sollten staatliche Mittel vor allem in das ostdeutsche Bildungs- und Ausbildungssystem fließen. Wer in der Region sehr gute Qualifizierungsmöglichkeiten hat, muss nicht abwandern. Gute Kitas, Schulen und Hochschulen sind attraktiv für Hochqualifizierte und Fachkräfte aus dem Ausland und deren Familien. Hochschulabsolventen sind potenzielle Firmengründer, und sie gründen oft in der Nähe ihrer Heimatuniversität. Aber auch die Basisausbildung muss gestärkt und die im Vergleich zum Westen hohe Zahl an Schulabbrechern reduziert werden.

Um eine High-Tech-Wirtschaft zu ermöglichen, sollten Infrastrukturinvestitionen künftig vor allem in den Ausbau schneller digitaler Netze fließen.

Zuwanderung und Willkommenskultur

Die ostdeutsche Bevölkerung altert schneller als die westdeutsche. Zwar gibt es einige schnellwachsende Städte mit junger Bevölkerung wie Leipzig, Dresden und Berlin, in vielen ostdeutschen Kleinstädten und im ländlichen Raum trifft man dagegen kaum auf Menschen unter 50 Jahren. Es gibt jedoch auch positive Signale: Seit einem Jahrzehnt ist die Abwanderung in den Westen gestoppt, auch die nach der Wende eingebrochene Geburtenrate hat wieder das westdeutsche Niveau erreicht.

Was fehlt, ist eine stabile Nettozuwanderung aus dem Ausland. Nach der Finanz- und Eurokrise 2008/2009 wanderten zwar viele gut qualifizierte Menschen vor allem aus Südeuropa nach Deutschland ein; ihr Ziel war jedoch fast immer Westdeutschland, wo sie auf bestehende Netzwerke von Landsleuten bauen konnten. Die in Ostdeutschland im Vergleich zum Westen stärker manifesten Ressentiments gegenüber Zuwanderern stellen schon jetzt ein massives wirtschaftliches Problem dar. Gut qualifizierte Menschen, die auch anderswo begehrt sind, empfinden bereits die medial vermittelte politische Rhetorik populistischer Parteien und Gruppierungen als feindselig und nehmen Ostdeutschland nicht als eine neue Heimat wahr, in der sie willkommen sind.

Risikovermeidung als Hypothek der Transformation

Marktwirtschaft bedeutet Risiko. Möglicherweise liegt die fundamentale Ursache für die persistente ökonomische Ost-West-Lücke in einer im Osten Deutschlands stärker ausgeprägten Scheu, Risiken einzugehen. Diese Haltung wird aus der Erfahrung der Transformation verständlich: Wer wie die Ostdeutschen erlebt hat, wie von einem Tag auf den anderen das vertraute System an materiellen und sozialen Werten, Gewissheiten und Beziehungen vollständig kollabiert und durch ein anderes ersetzt wird, in dem man ganz von vorn anfangen muss, neigt oft dazu, künftig vorsichtiger zu handeln und Risiken zu vermeiden. Nur wenige Menschen konnten diesen epochalen Bruch persönlich in positive Energie wandeln und die darin liegende Chance sehen, sich selbst neu zu erfinden.

Hinzu kommt, dass die Menschen in Ostdeutschland im Unterschied zu den Westdeutschen nicht die Möglichkeit hatten, über Jahrzehnte prosperierender Wirtschaft und über mehrere Generationen hinweg Kapital in Form von monetären Werten, Immobilien und sozialen Netzwerken anzusammeln. Eine solche Reserve für unvorhergesehene Fälle gibt Sicherheit und erleichtert es, für vielversprechende Perspektiven ins Risiko zu gehen.

Unverhältnismäßige Risikoscheu, Misstrauen gegenüber Innovationen und der Zukunft im Allgemeinen sind starke Grundströmungen, die auch an die nächste Generation weitergegeben werden, die die DDR-Zeit nicht mehr selbst erlebt hat. Entrepreneurship ist im Osten selbst bei den nach 1980 Geborenen deutlich seltener zu beobachten. Die Komfortzone wird der Innovation und der Möglichkeit persönlichen Wachstums vorgezogen.

Vielleicht ist dies das schwerste Erbe der Mauer.

Infografiken

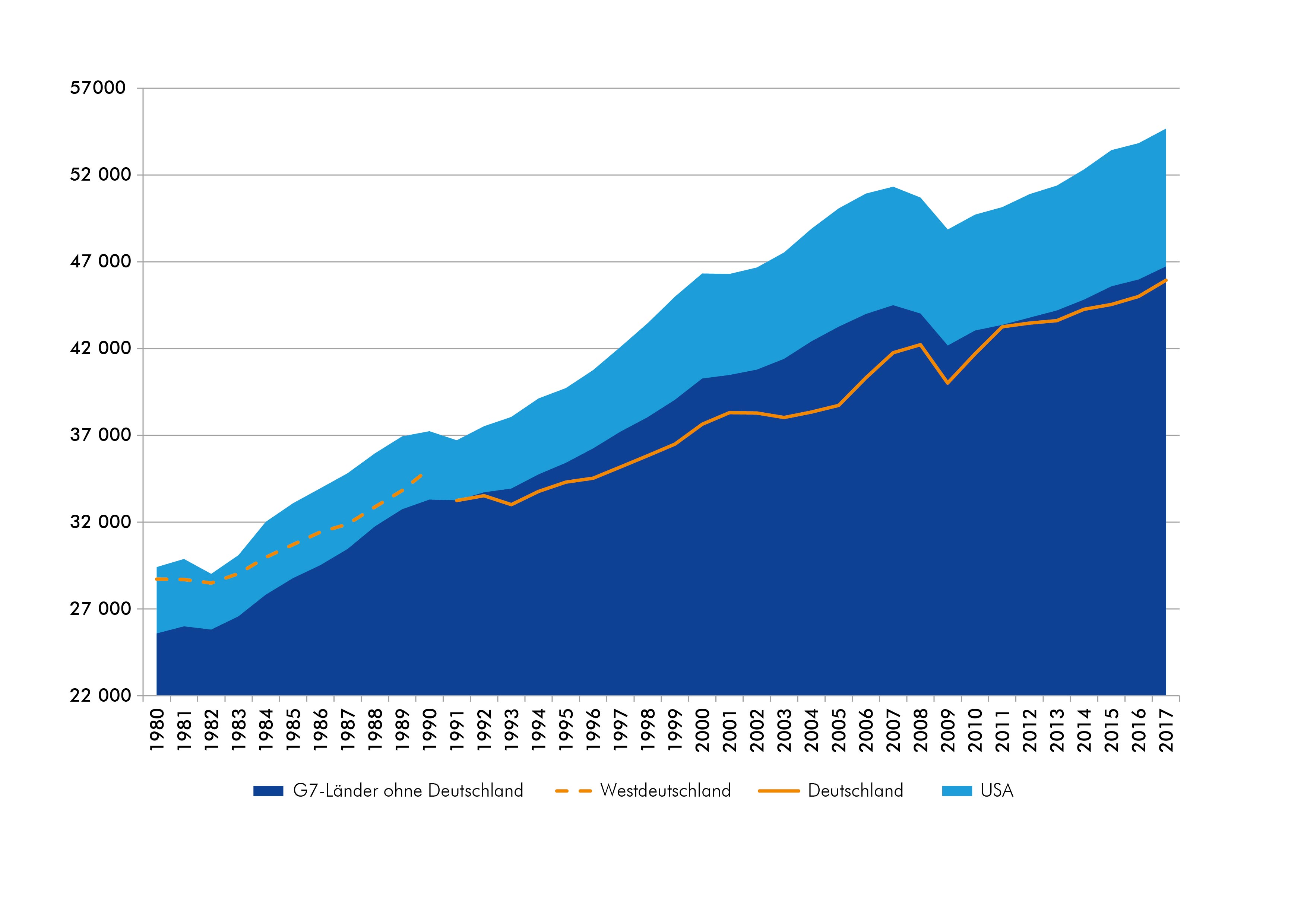

Deutsche Wirtschaft hat vereinigungsbedingte Schwächephase überwunden

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Kaufkraftparitäten (US-Dollar im Jahr 2011)

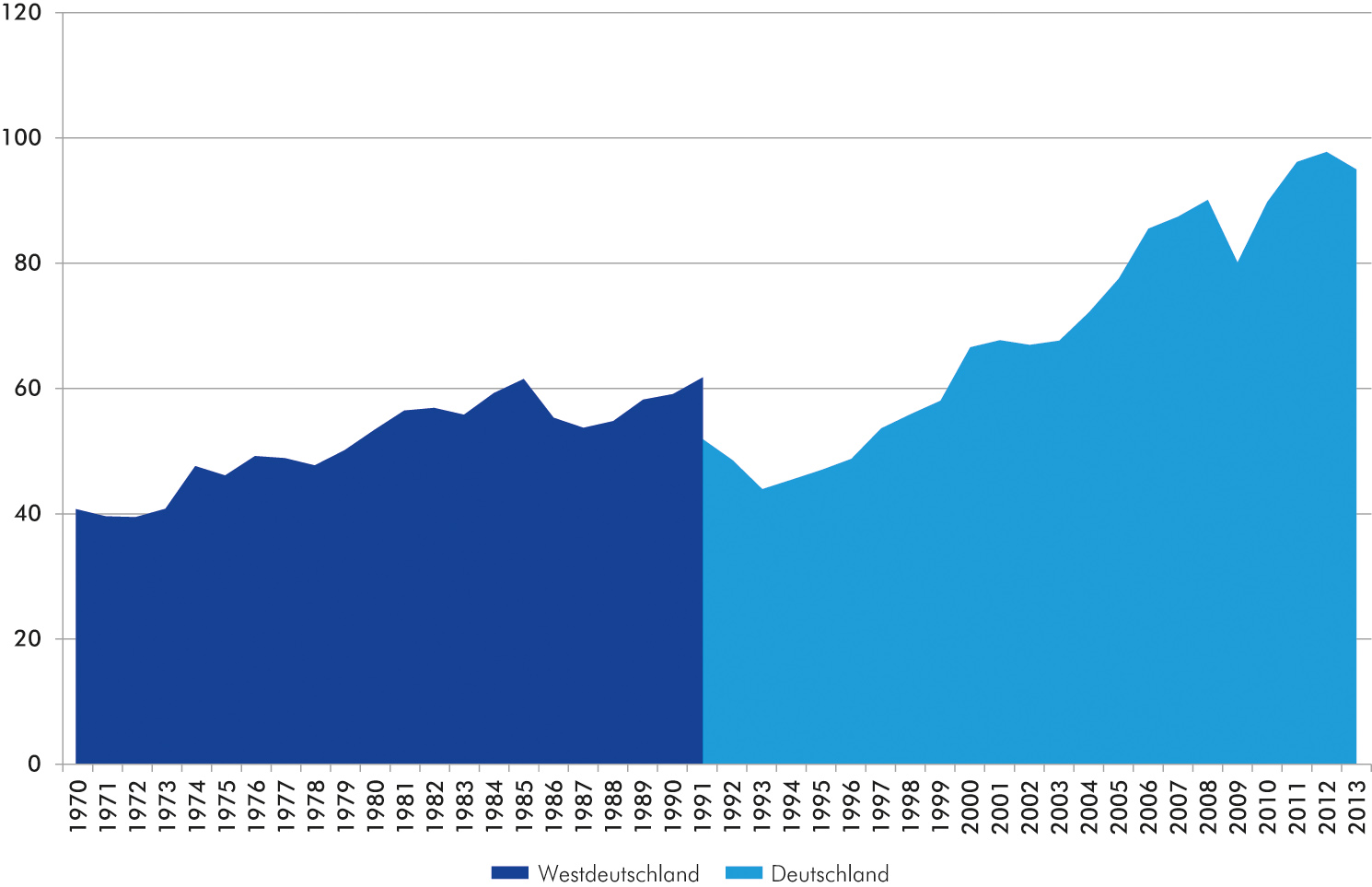

Offenheitsgrad der deutschen Volkswirtschaft

(Exporte + Importe)/Bruttoinlandsprodukt in %

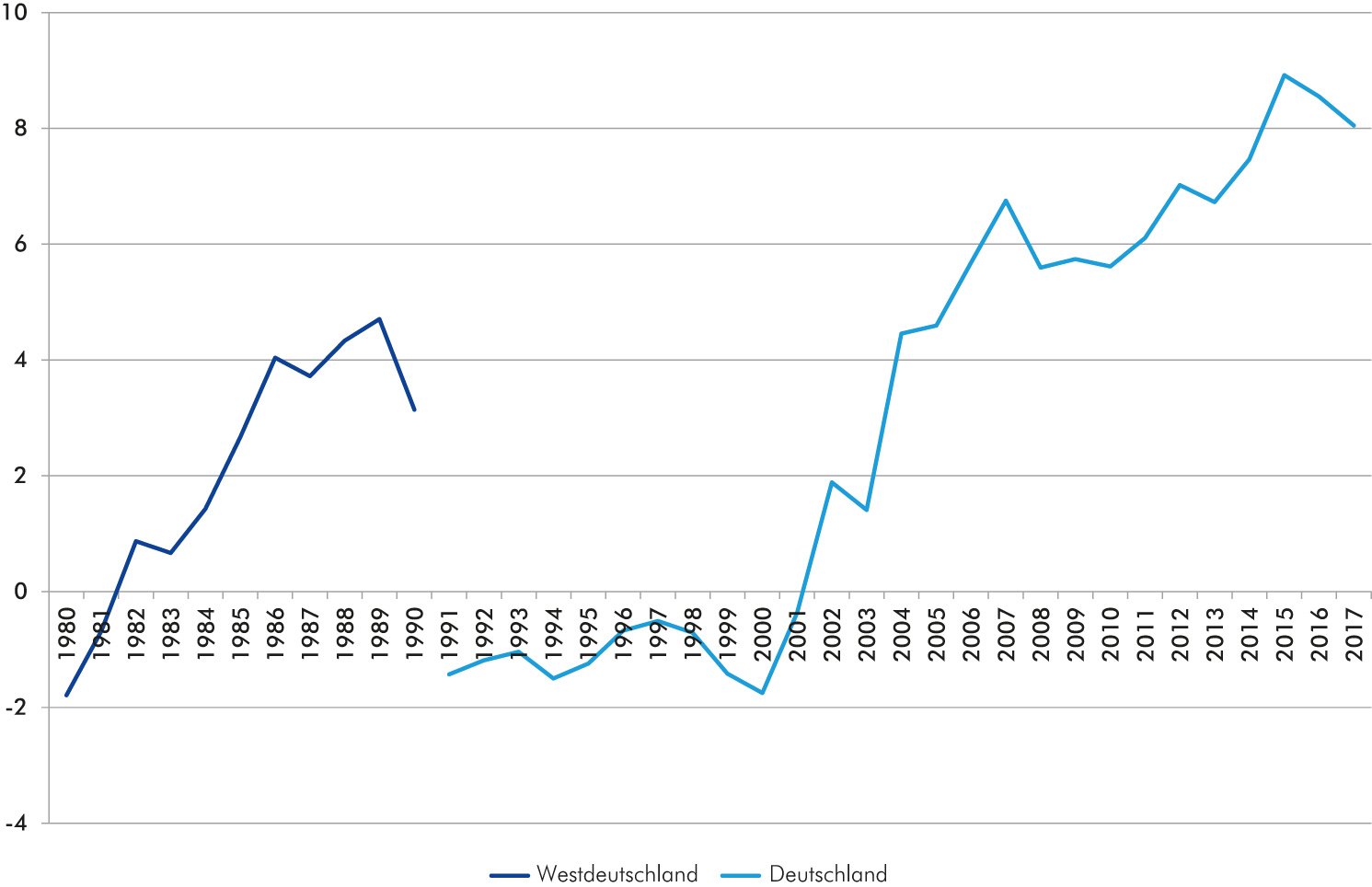

Leistungsbilanzsaldo

Relativ zum Bruttoinlandsprodukt in %

Produktivitätsunterschiede in Deutschland vom West-Ost-Gefälle geprägt

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen

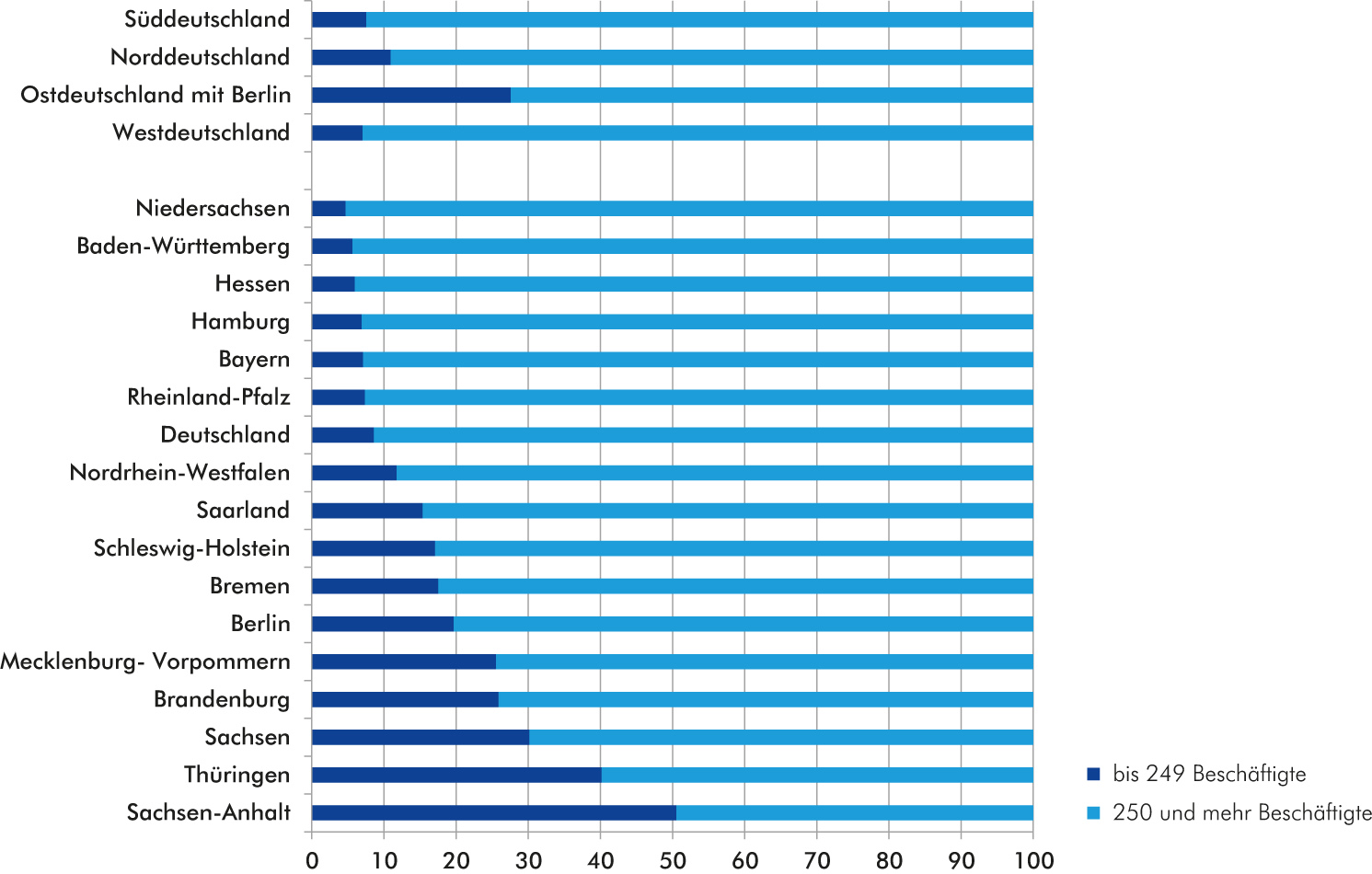

In Ostdeutschland arbeiten weniger Beschäftigte in Großbetrieben

Beschäftigtenanteile nach Größenklassen

Ost-West-Unterschiede bei der Produktivität in Betrieben aller Größenklassen

Ost-West-Lücke in der Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung je Beschäftigten) nach Größenklassen in % (multivariate Schätzung)

Kaum Konzernzentralen im Osten Deutschlands

Unternehmenssitze der TOP 500 Unternehmen 2016 laut Ranking von DIE WELT

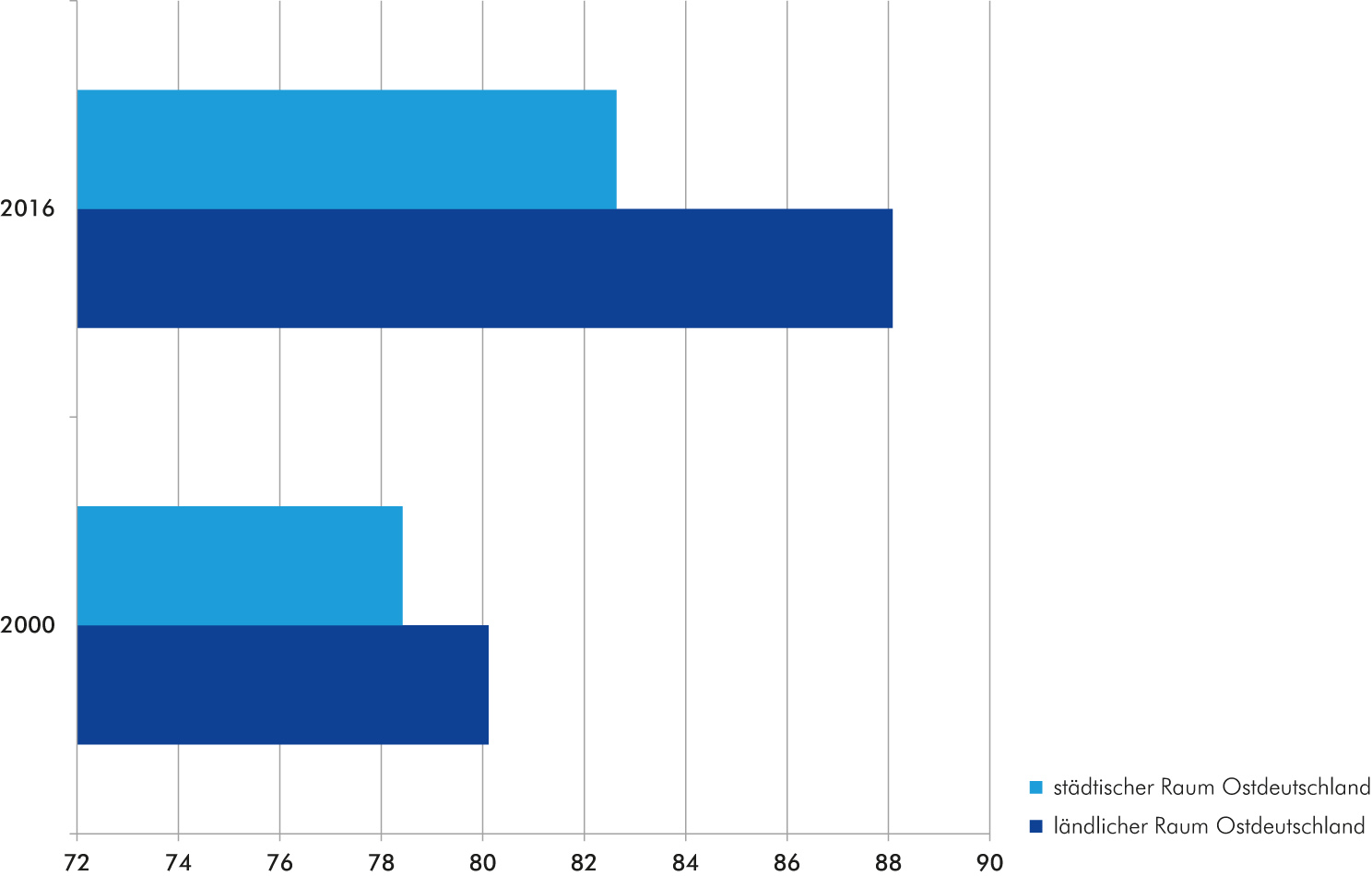

Ost-West-Produktivitätsunterschiede sind in ländlichen Räumen kleiner als in städtischen

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen im städtischen und im ländlichen Raum in Ostdeutschland mit Berlin, Westdeutschland = 100

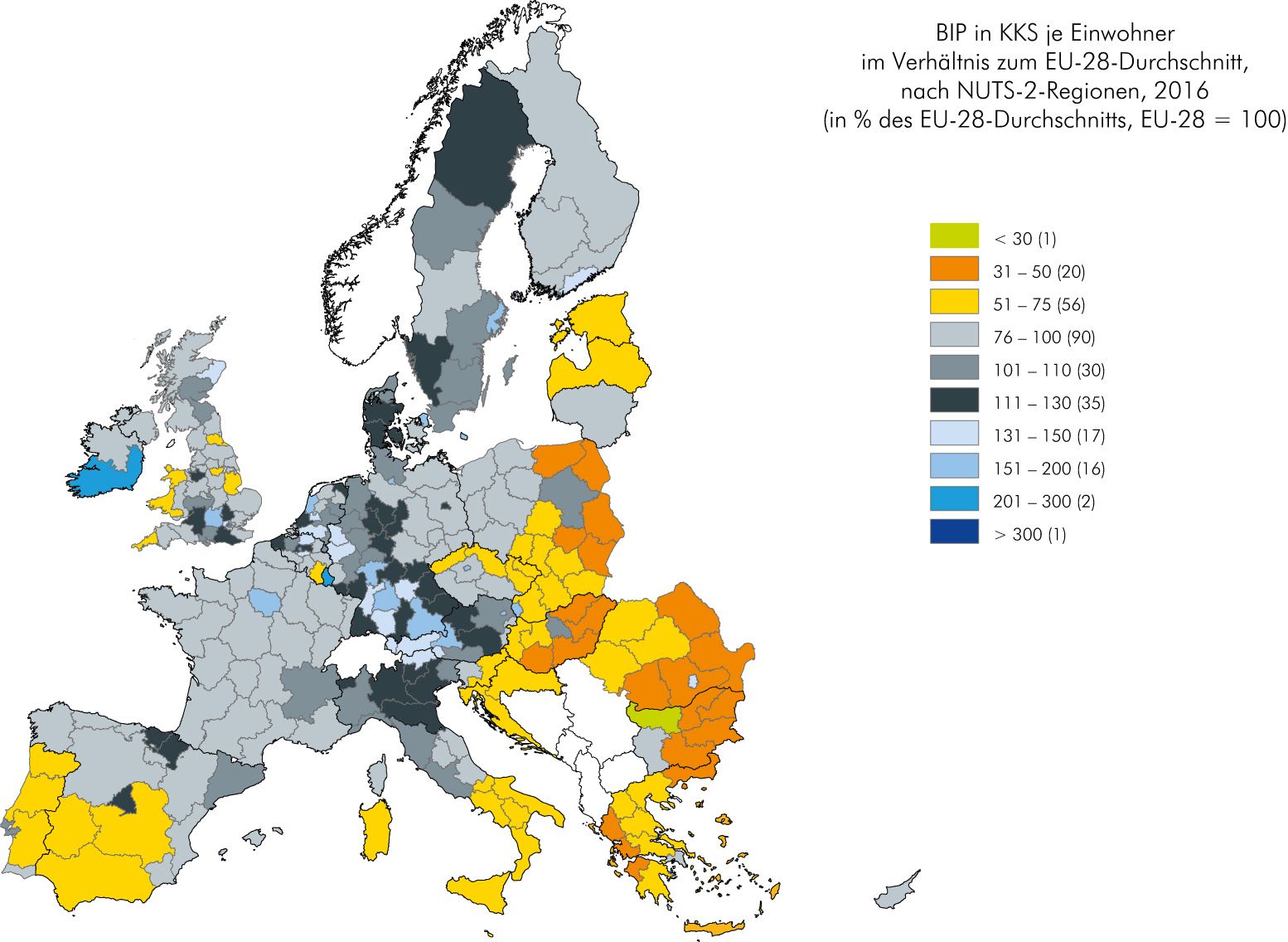

Wirtschaftsleistung je Einwohner in deutschen Regionen im Vergleich europäischer Regionen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Kaufkraftstandards (KKS) je Einwohner 2016

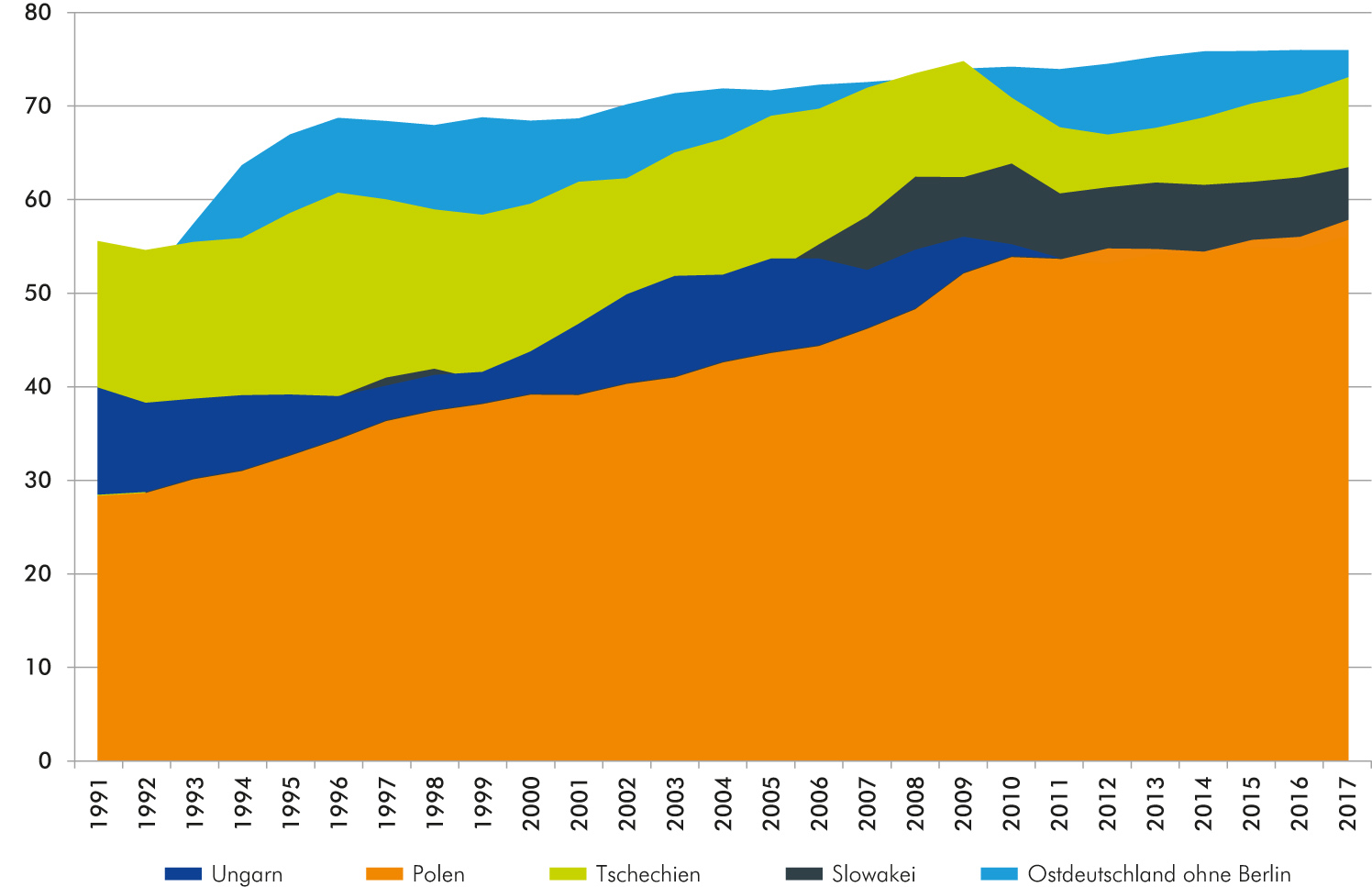

Wirtschaftskraft in Ostdeutschland höher als in den Visegrád-Ländern

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Kaufkraftparitäten relativ zu Gesamtdeutschland in %

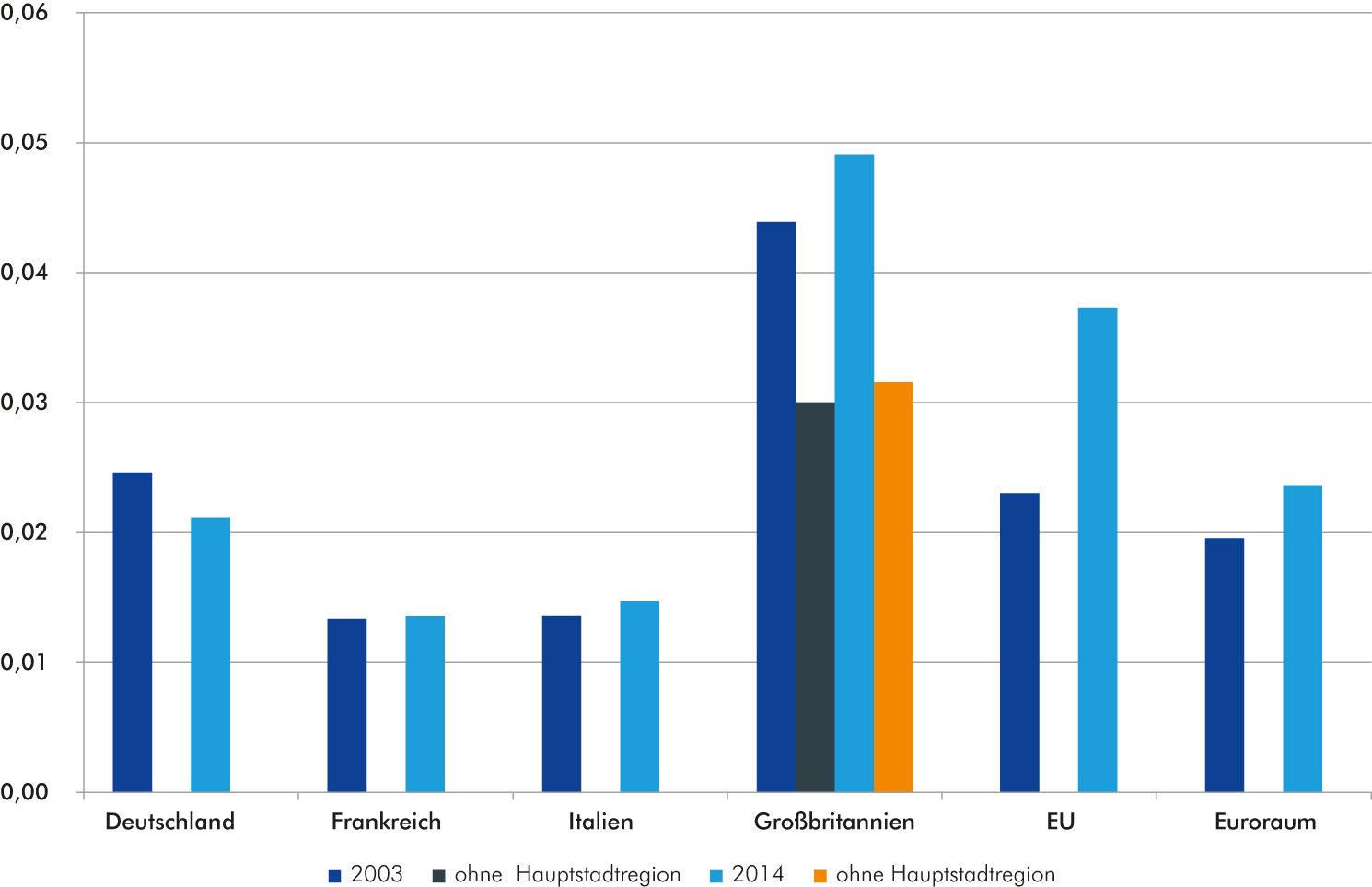

Regionale Einkommensungleichheit Deutschlands im Vergleich zu anderen EU-Regionen gesunken

Logarithmierte Varianz des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner, in Kaufkraftstandards

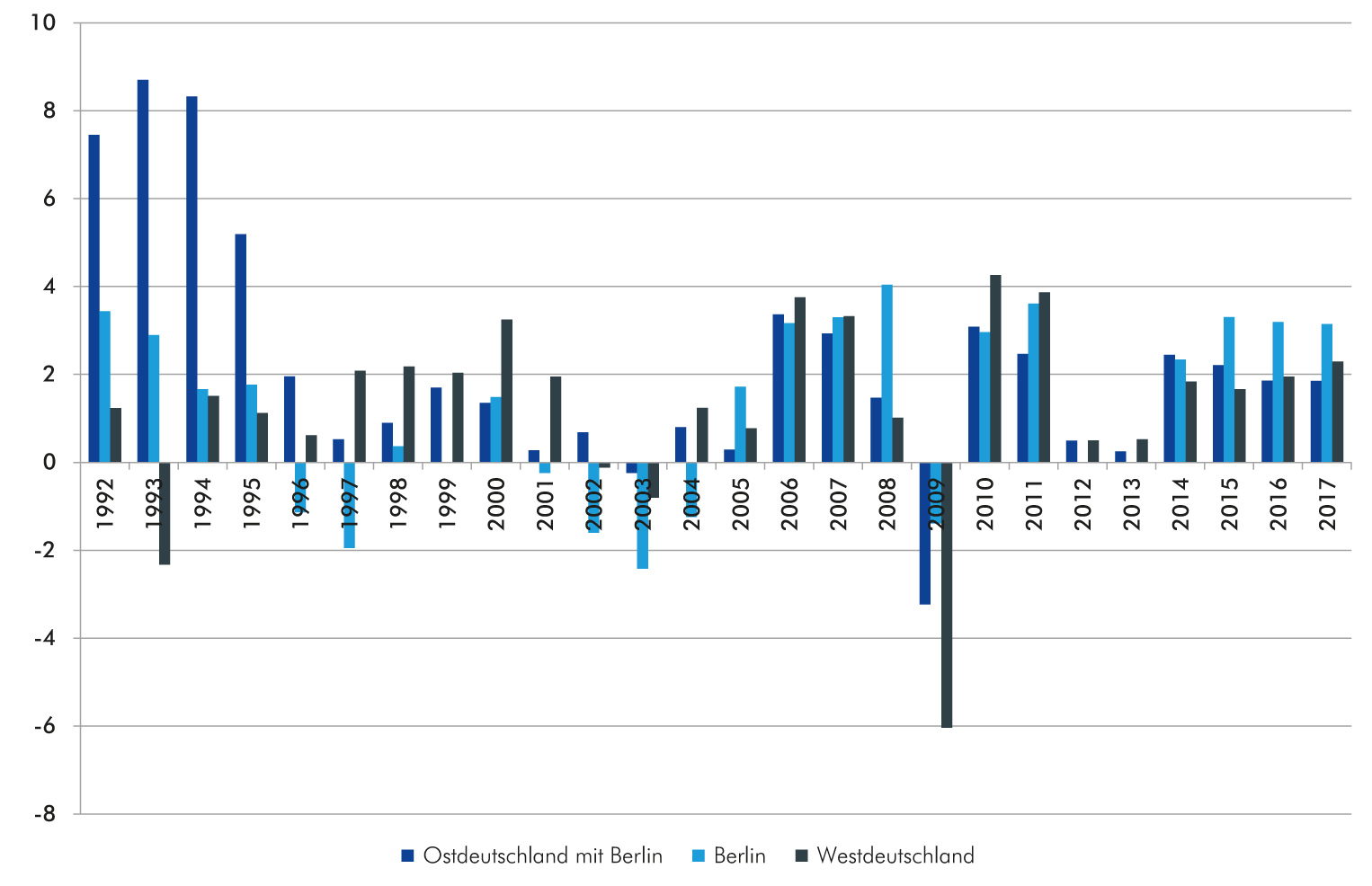

Nur in 11 von 26 Jahren weist der Osten eine günstigere Entwicklung der Wirtschaftskraft auf als der Westen

Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr, preisbereinigt, verkettet, in %

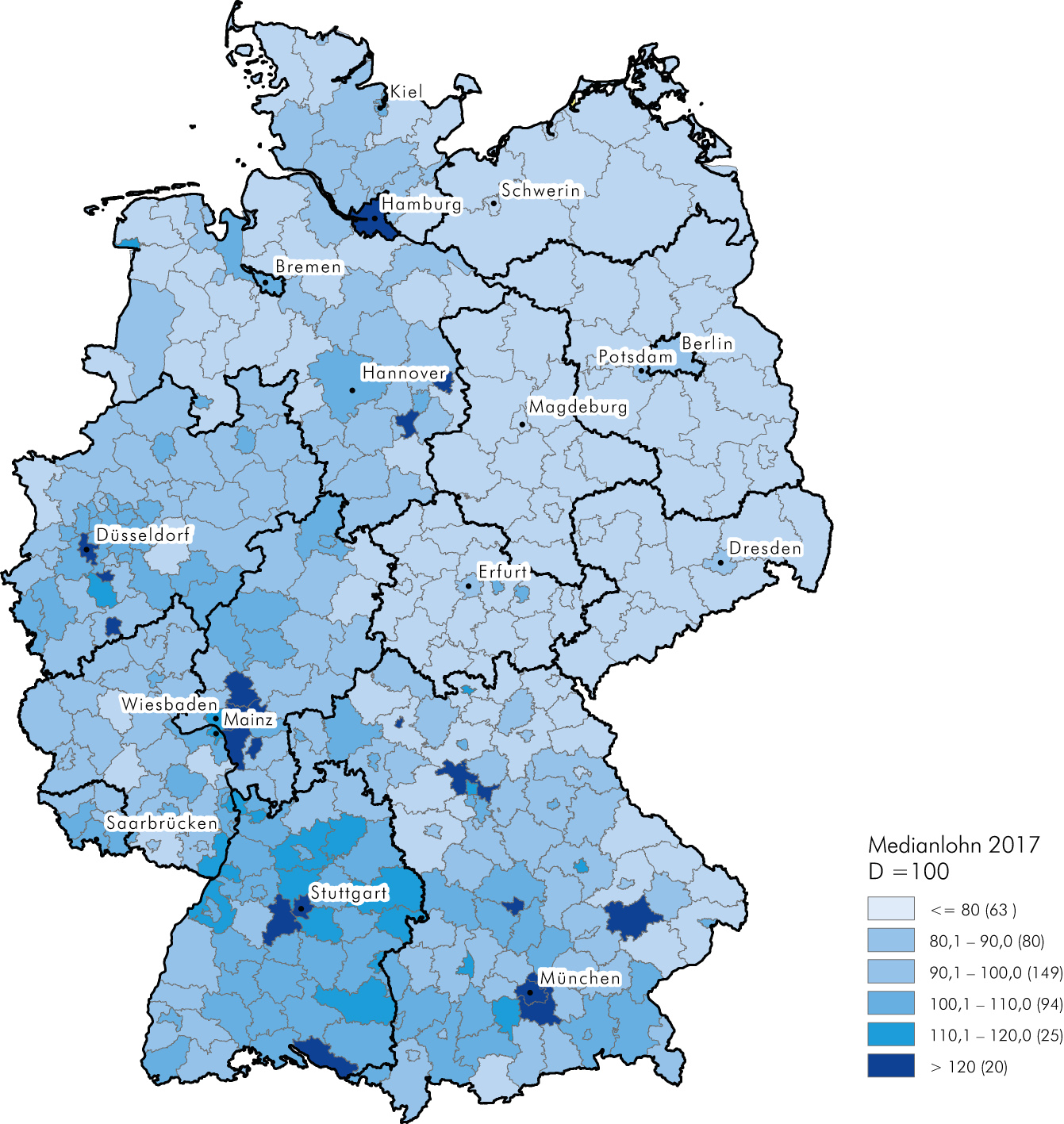

Medianlohn: Deutliches Ost-West-Gefälle bei den Löhnen

Median der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten; Deutschland = 100, 31.12.2017

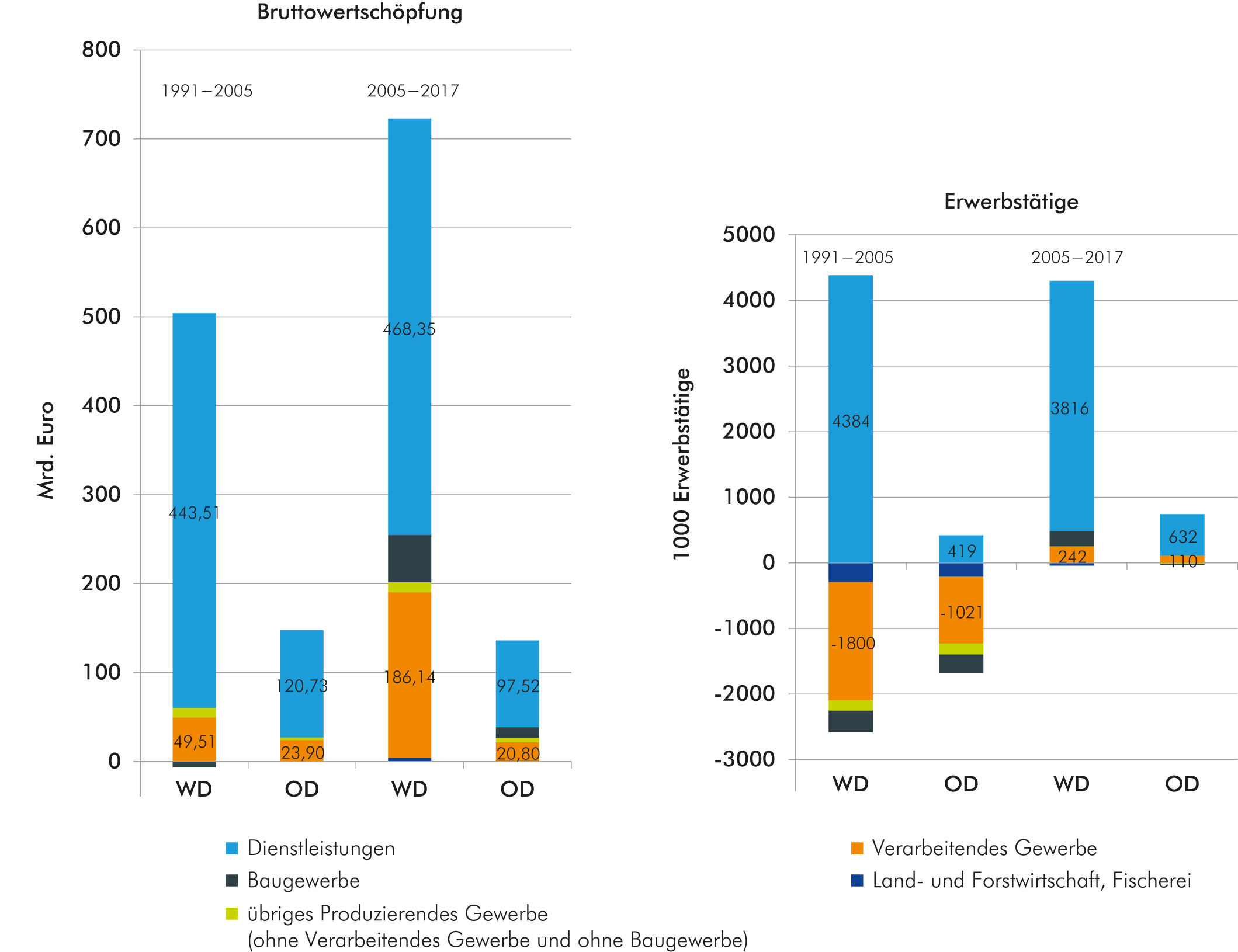

Dienstleistungen als wichtigster Wertschöpfungs- und Beschäftigungsbringer

Absolute Veränderung der Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen und der Erwerbstätigenzahl nach Wirtschaftsbereichen

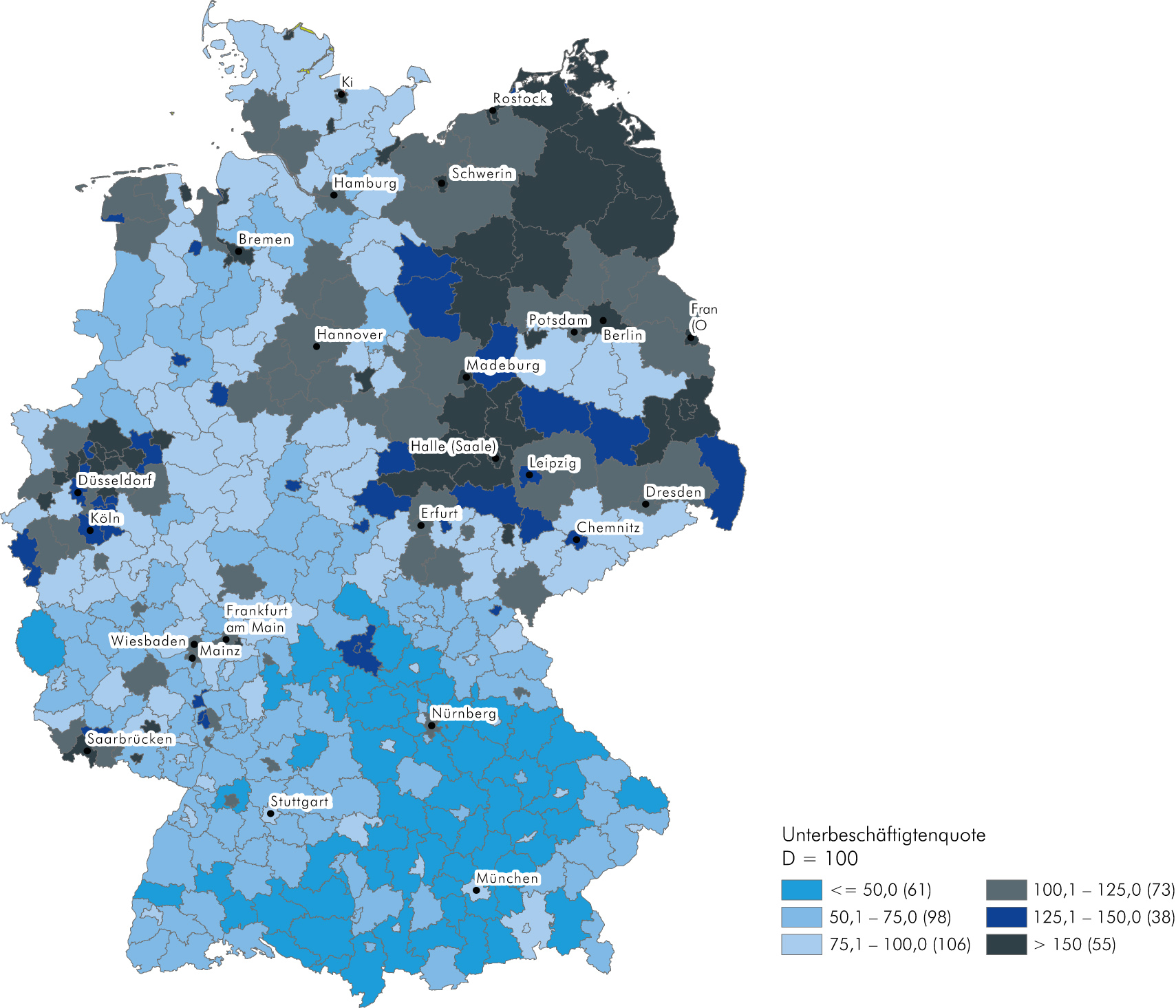

Unterbeschäftigungsquoten: Große regionale Differenzierung

Unterbeschäftigungsquote 2017 nach Kreisen, Deutschland = 100

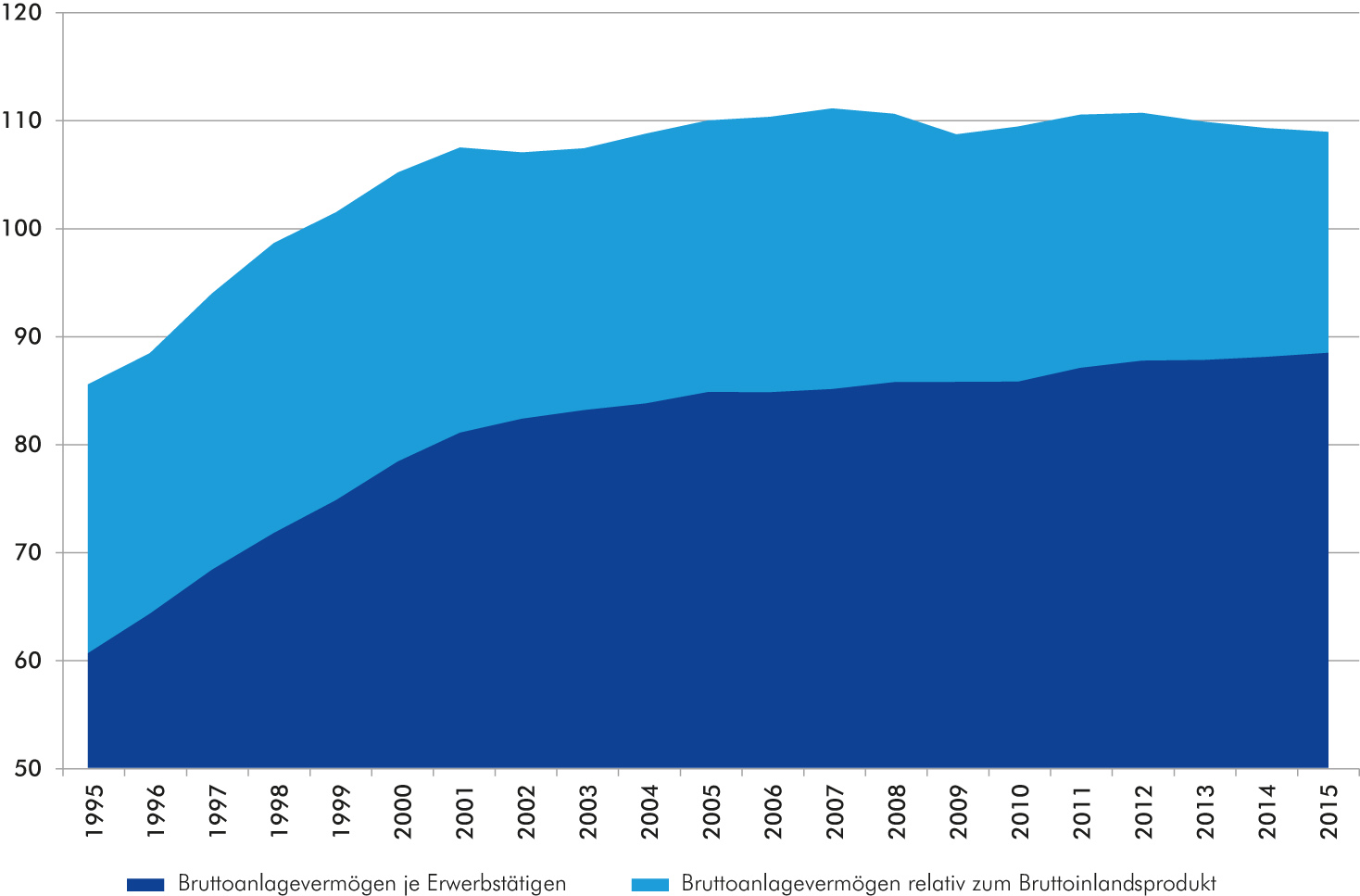

Kapitalmangel nicht wesentlich für Produktivitätsrückstand Ostdeutschlands

Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen; Ostdeutschland relativ zu Westdeutschland, in %

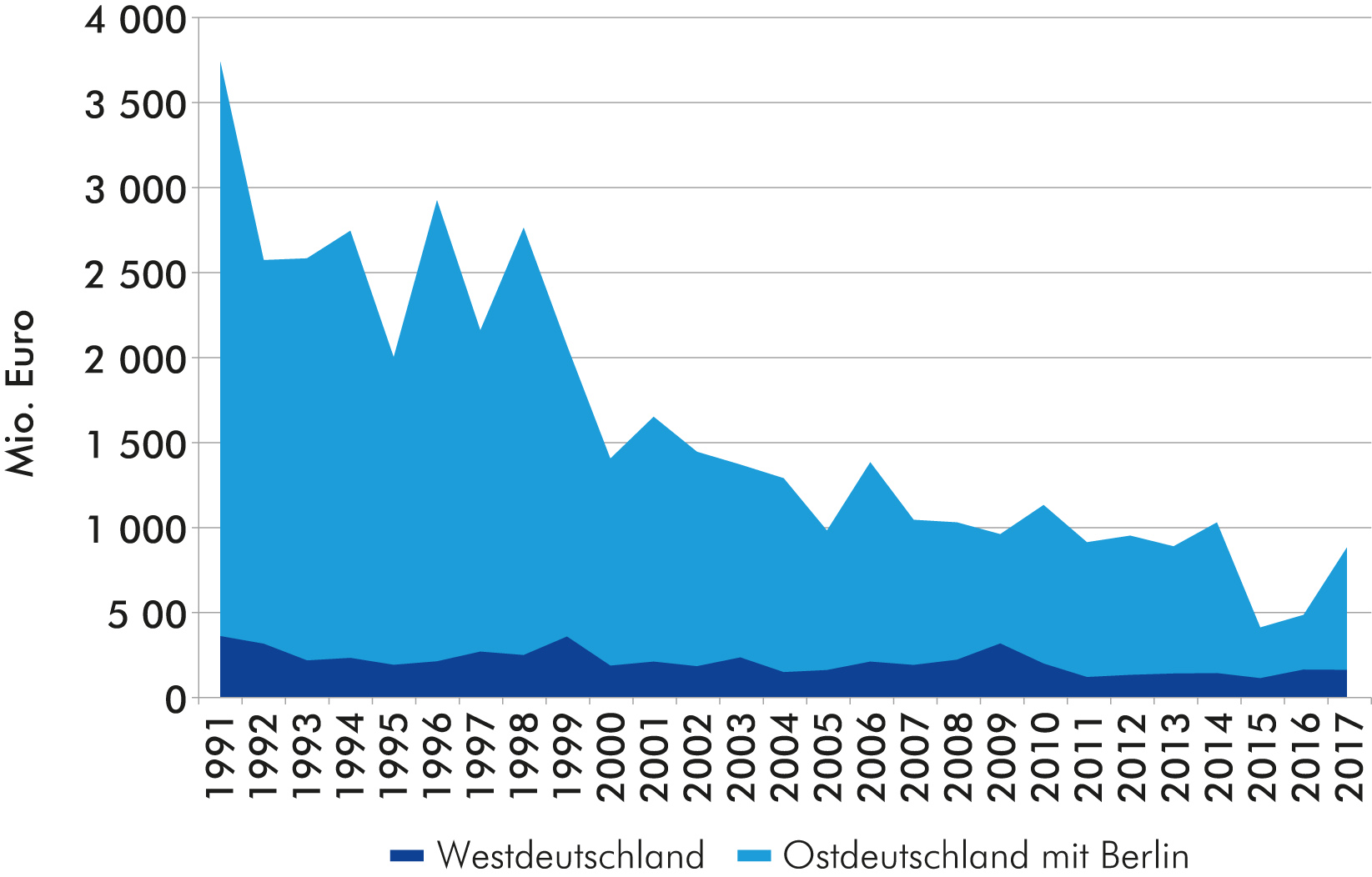

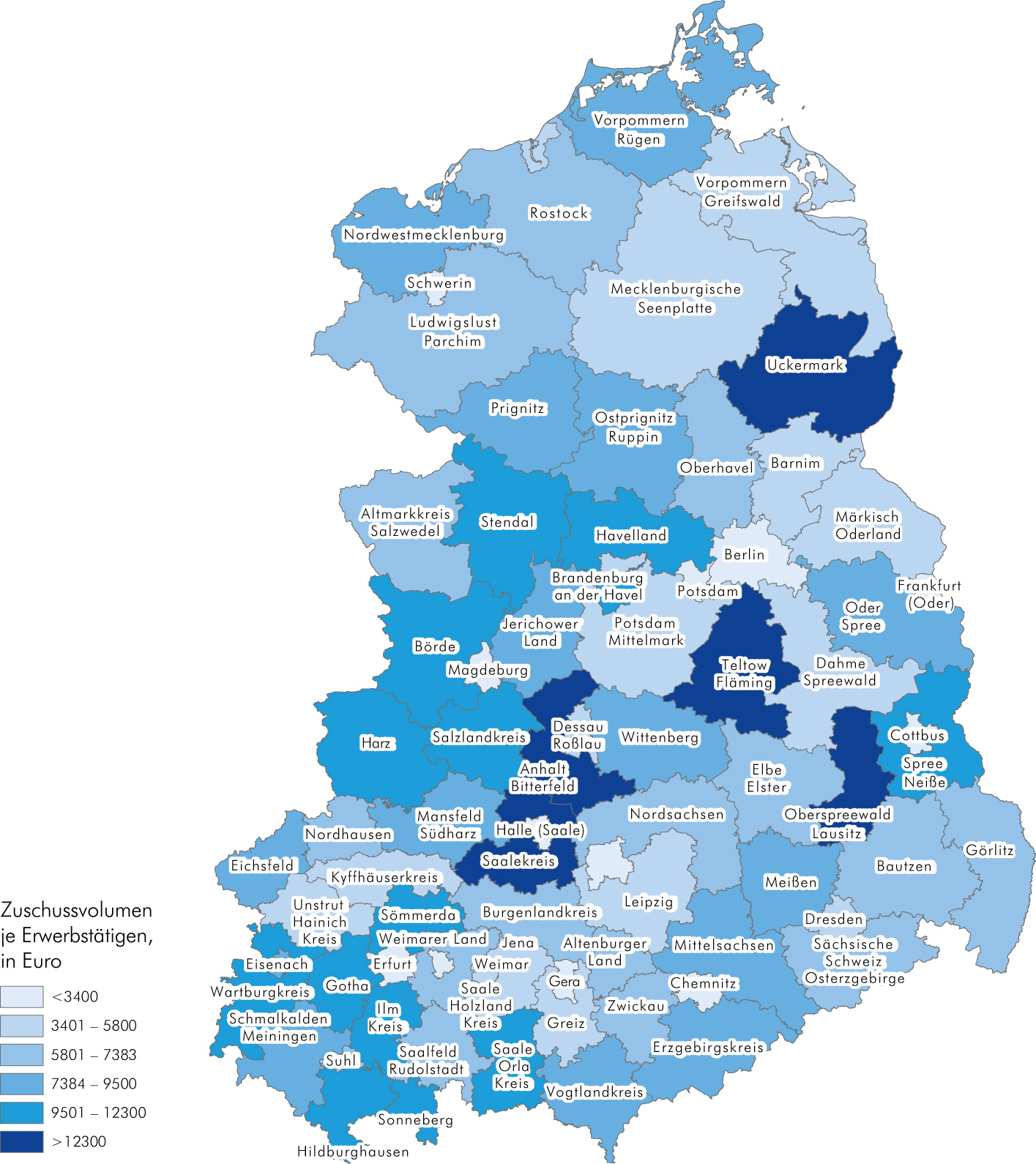

Von der Regionalförderung haben in Ostdeutschland ländliche Regionen überdurchschnittlich profitiert – aber die Zeit der großzügigen Subventionierung ist vorüber

Bewilligte Zuschüsse für Betriebsstätten der gewerblichen Wirtschaft von 1991 bis 2017

Von der Regionalförderung haben in Ostdeutschland ländliche Regionen überdurchschnittlich profitiert – aber die Zeit der großzügigen Subventionierung ist vorüber

Bewilligte Zuschüsse für Betriebsstätten der gewerblichen Wirtschaft von 1991 bis 2017

Ost-West-Wanderung: Nettoabwanderung kommt zum Stillstand

Fortzüge aus Ostdeutschland nach Westdeutschland, Zuzüge von Westdeutschland nach Ostdeutschland, Netto-Wanderungssaldo, von 1989 bis 2015

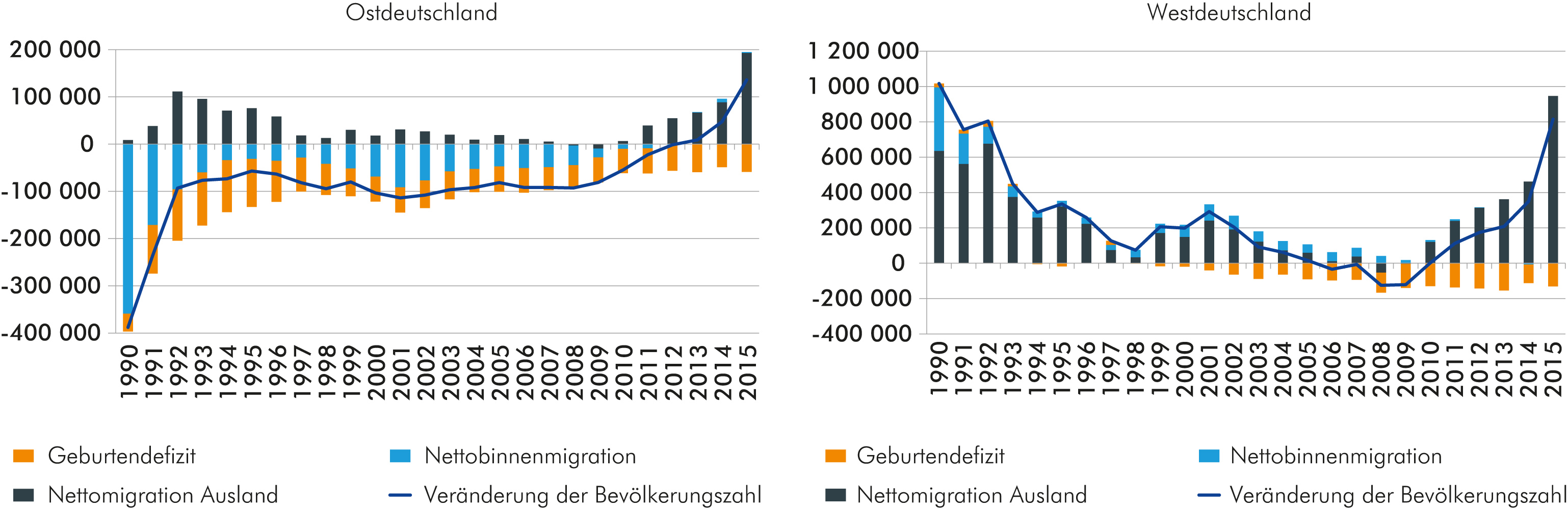

Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland: Ab 2013 Zunahme durch Wanderungsgewinne mit dem Ausland

Bevölkerungsentwicklung in Ost- und Westdeutschland von 1990 bis 2015 und ihre Komponenten, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Personen

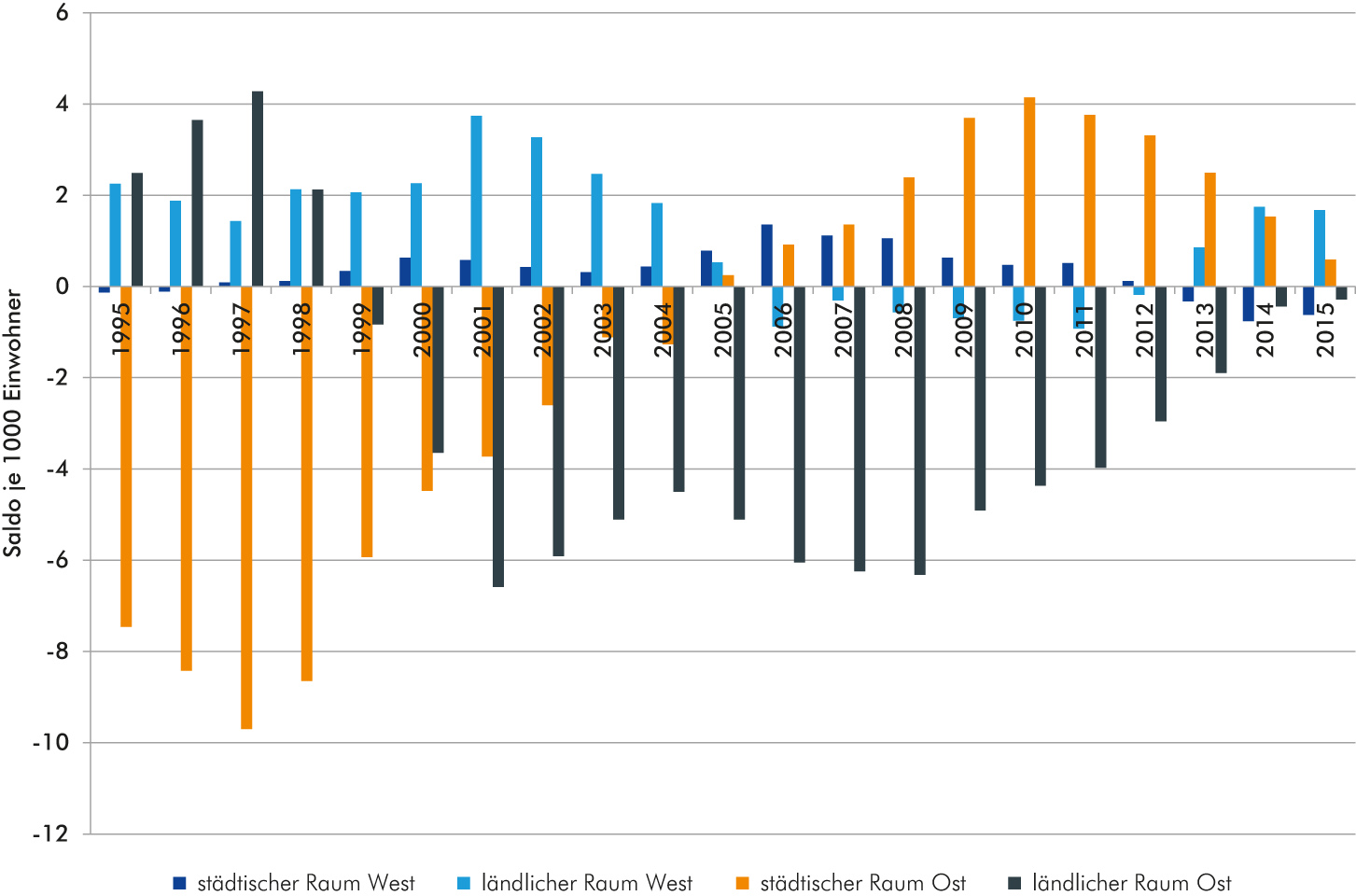

Binnenwanderung: Ländlicher Raum in Ostdeutschland hat seit 1999 ununterbrochen Einwohner verloren

Binnenwanderungssaldo insgesamt je 1 000 Einwohner

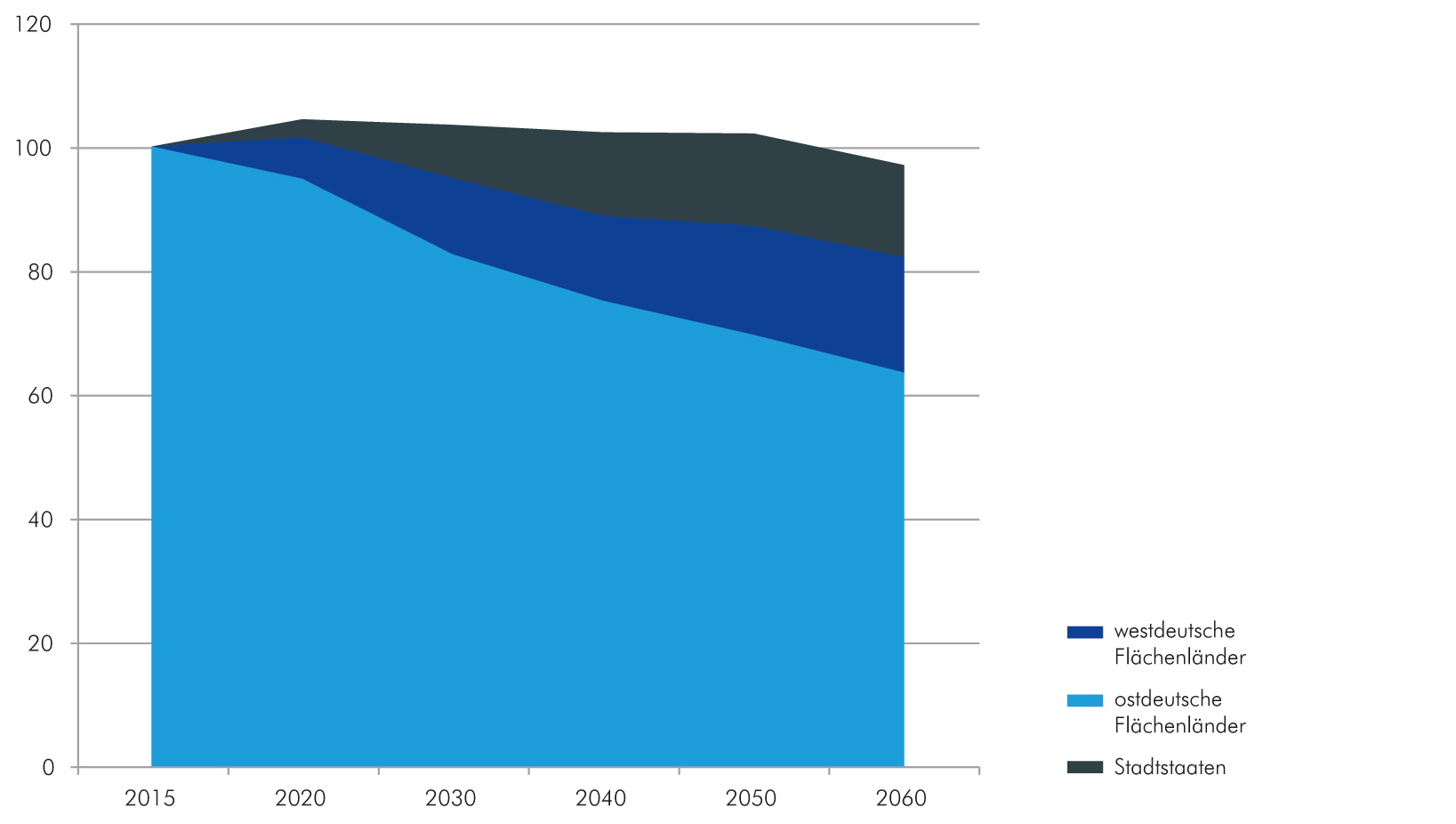

Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung in den ostdeutschen Flächenländern bis 2060 mehr als doppelt so groß im Vergleich zu den westdeutschen

Index der Entwicklung der Zahl der Einwohner im erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 67 Jahre) laut aktualisierter 13. koordinierter Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts, 2015 =100

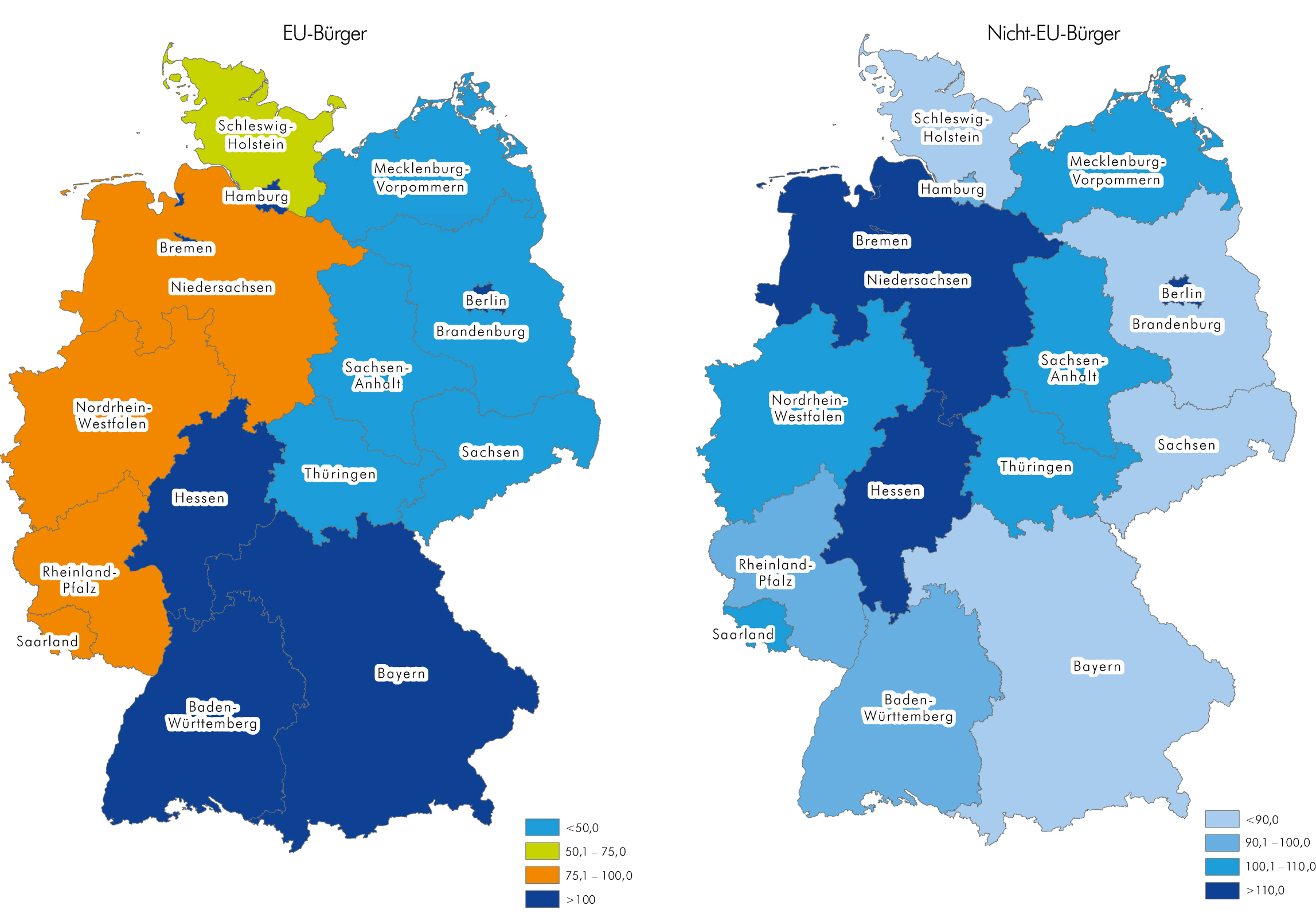

Wanderungsgewinne aus EU: In Ostdeutschland deutlich geringer als in Westdeutschland

Kumulierte Wanderungsgewinne je 1 000 Einwohner, Deutschland =100

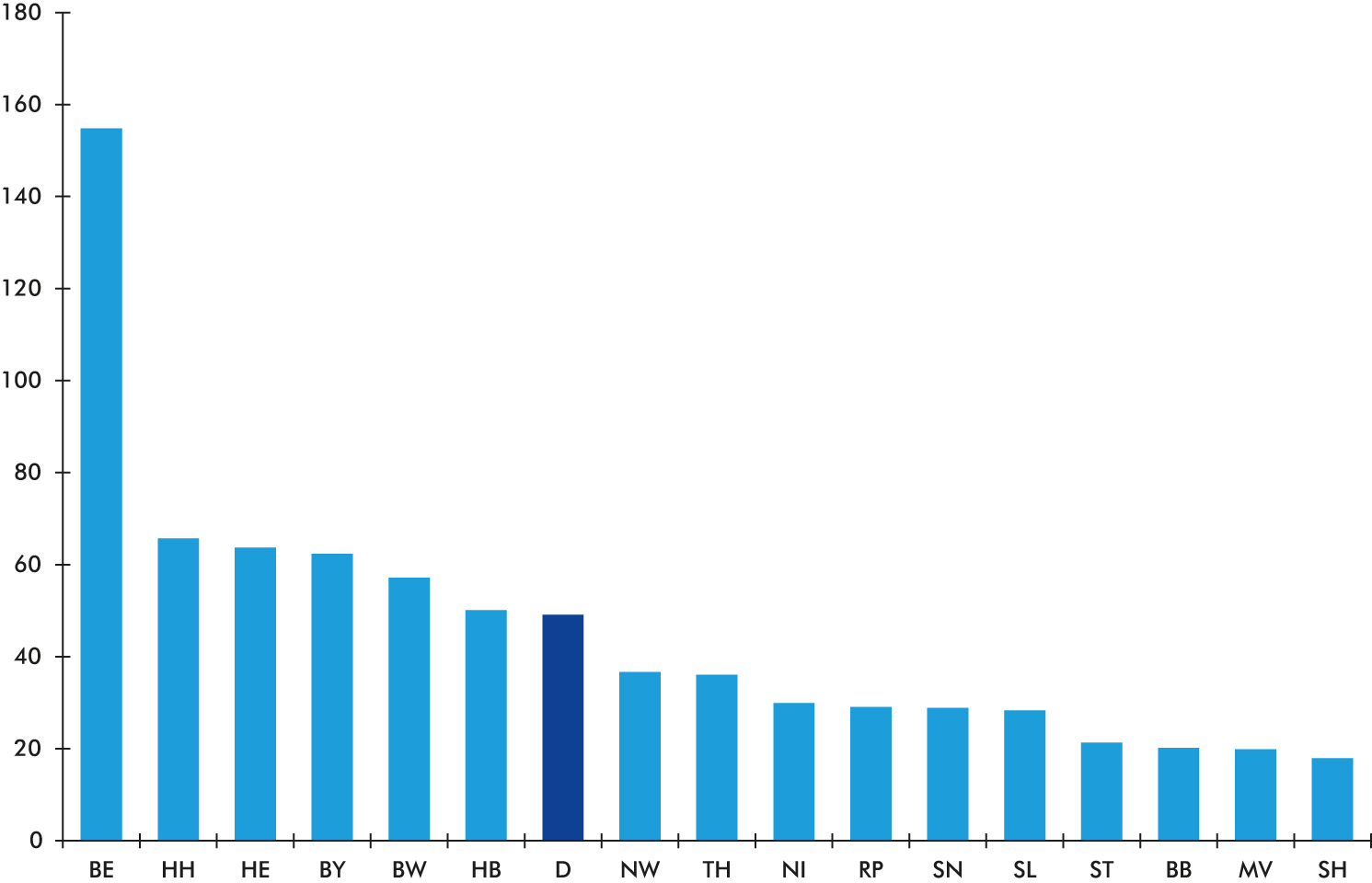

Blaue Karte EU: Berlin mit großem Abstand an der Spitze

Personen mit Blauer Karte EU je 100 000 Erwerbstätige in den Bundesländern im Jahr 2017

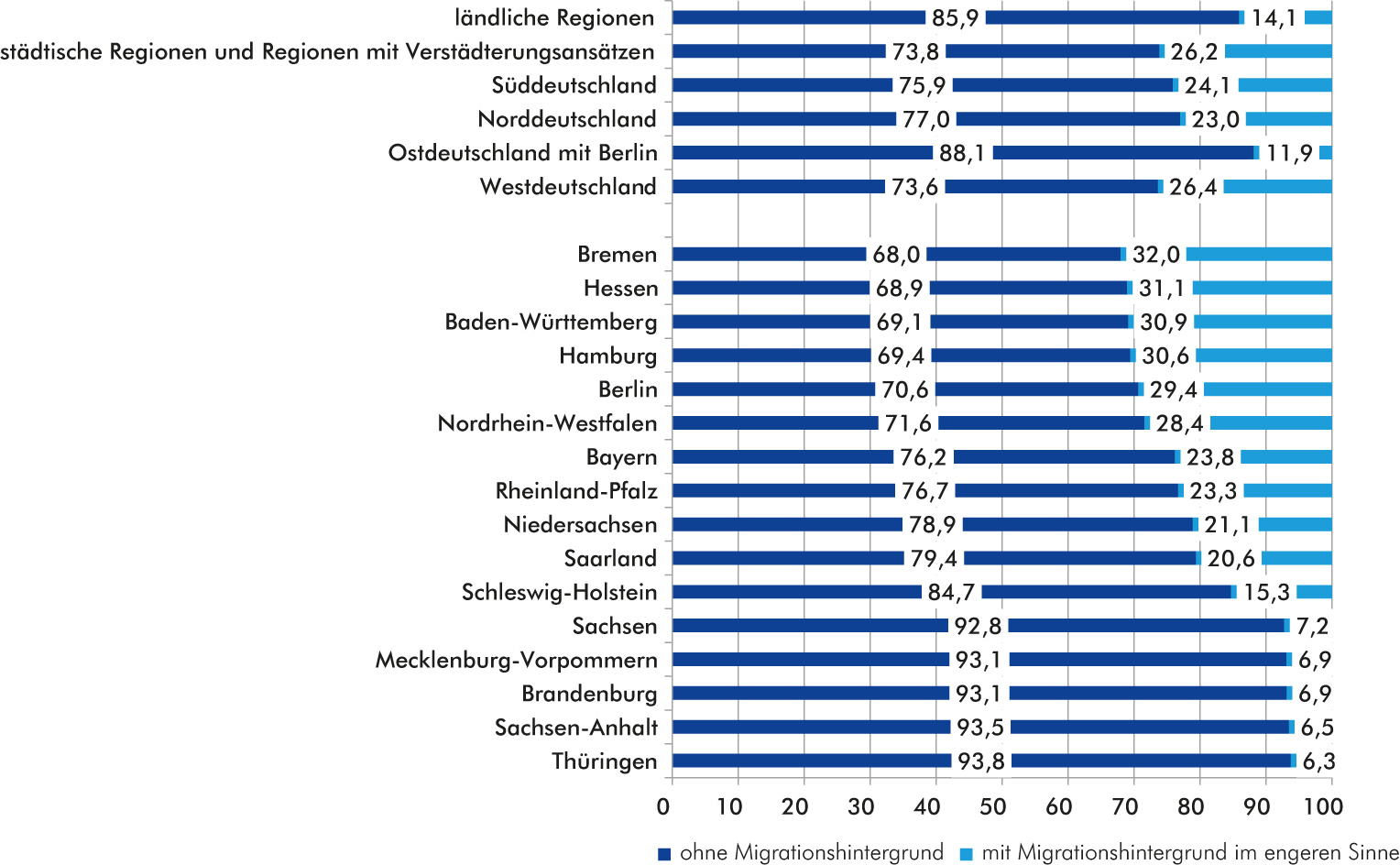

Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund in Ostdeutschland und in ländlichen Regionen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt

Anteile der Einwohner ohne Migrationshintergrund und mit Migrationshintergrund im Jahr 2017, in % (Bevölkerung insgesamt = 100)

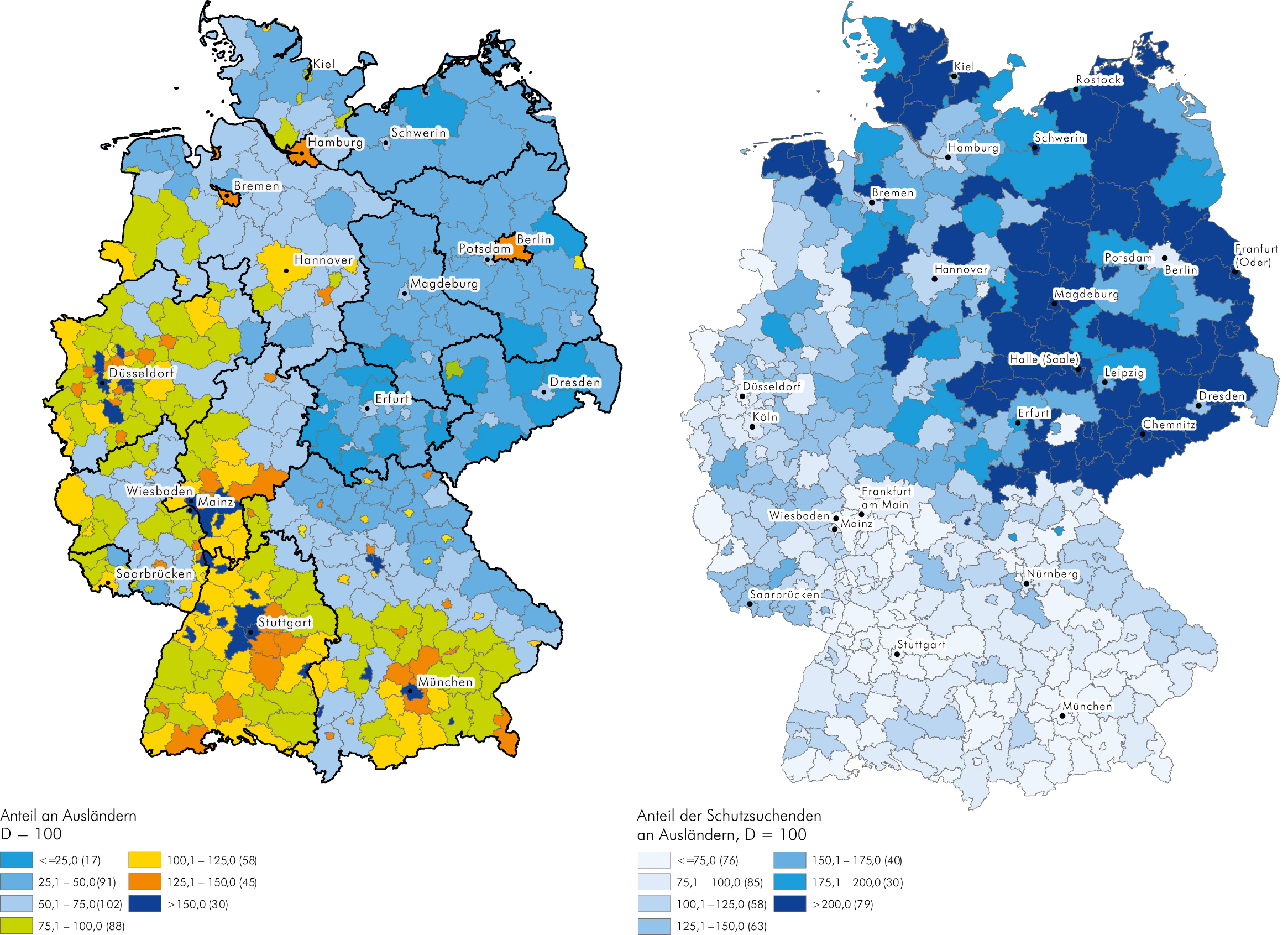

Anteil der Schutzsuchenden an Ausländern: Weit überdurchschnittlicher Anteil bei geringerem Ausländeranteil in ostdeutschen Flächenländern

31.12.2016

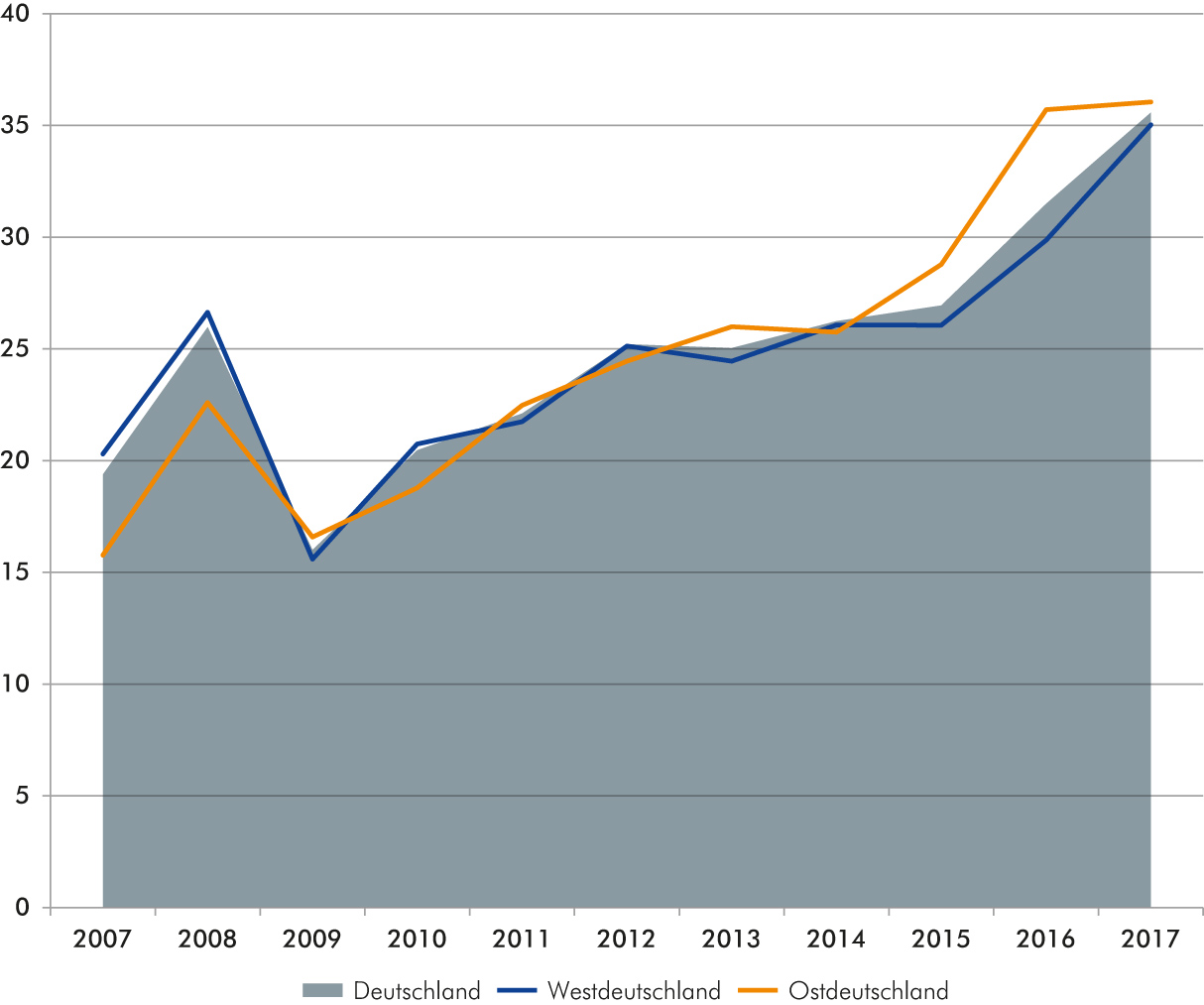

Unbesetzte Fachkräftestellen: zunehmend ein Problem in ost- und westdeutschen Betrieben

Nichtbesetzungsquote, 2007 bis 2017, in %

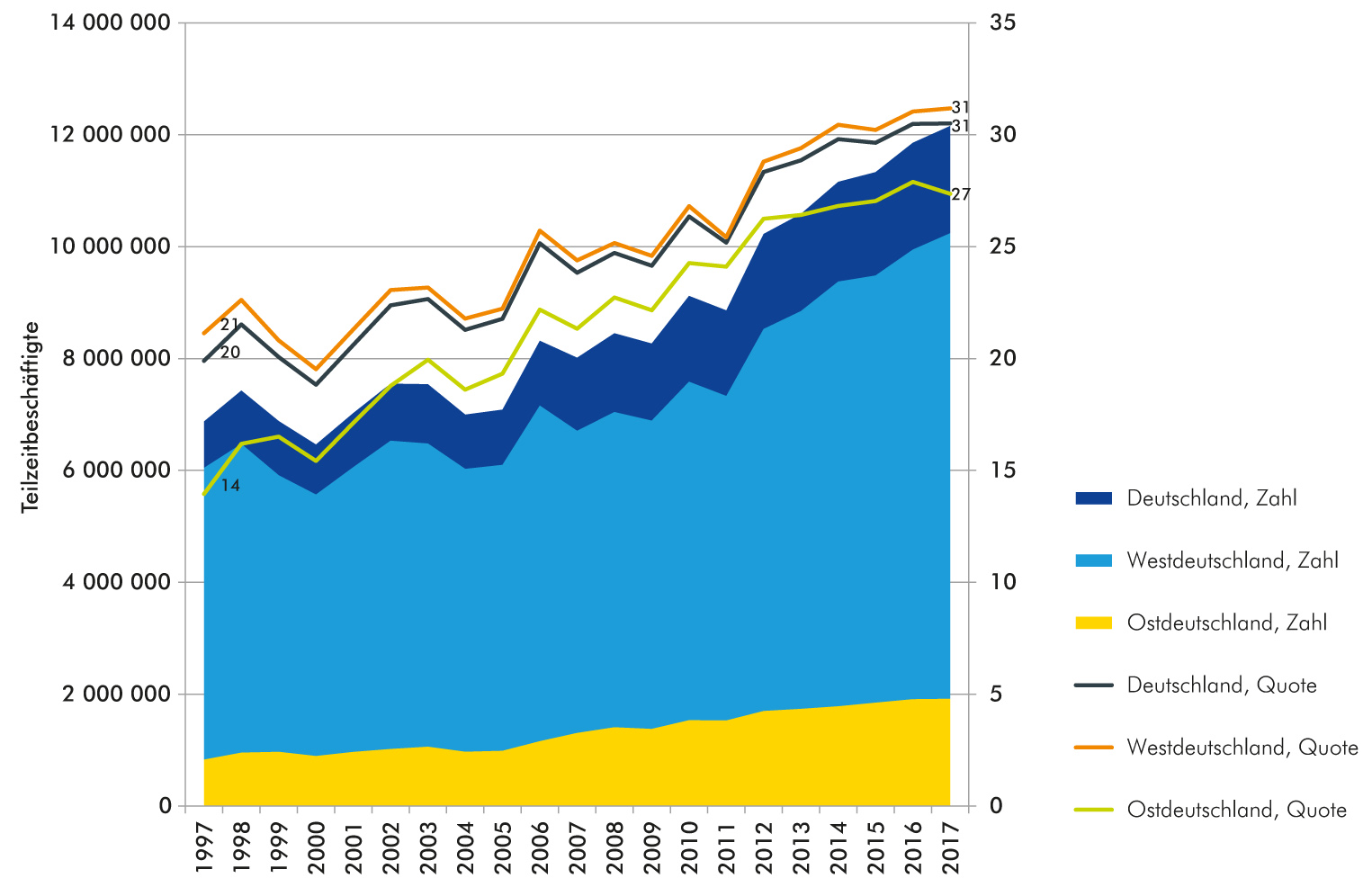

Teilzeitbeschäftigung: Anteil Teilzeitbeschäftigter in Ostdeutschland geringer

Teilzeitbeschäftigung und Teilzeitquoten, 1997 bis 2017, absolut und prozentual

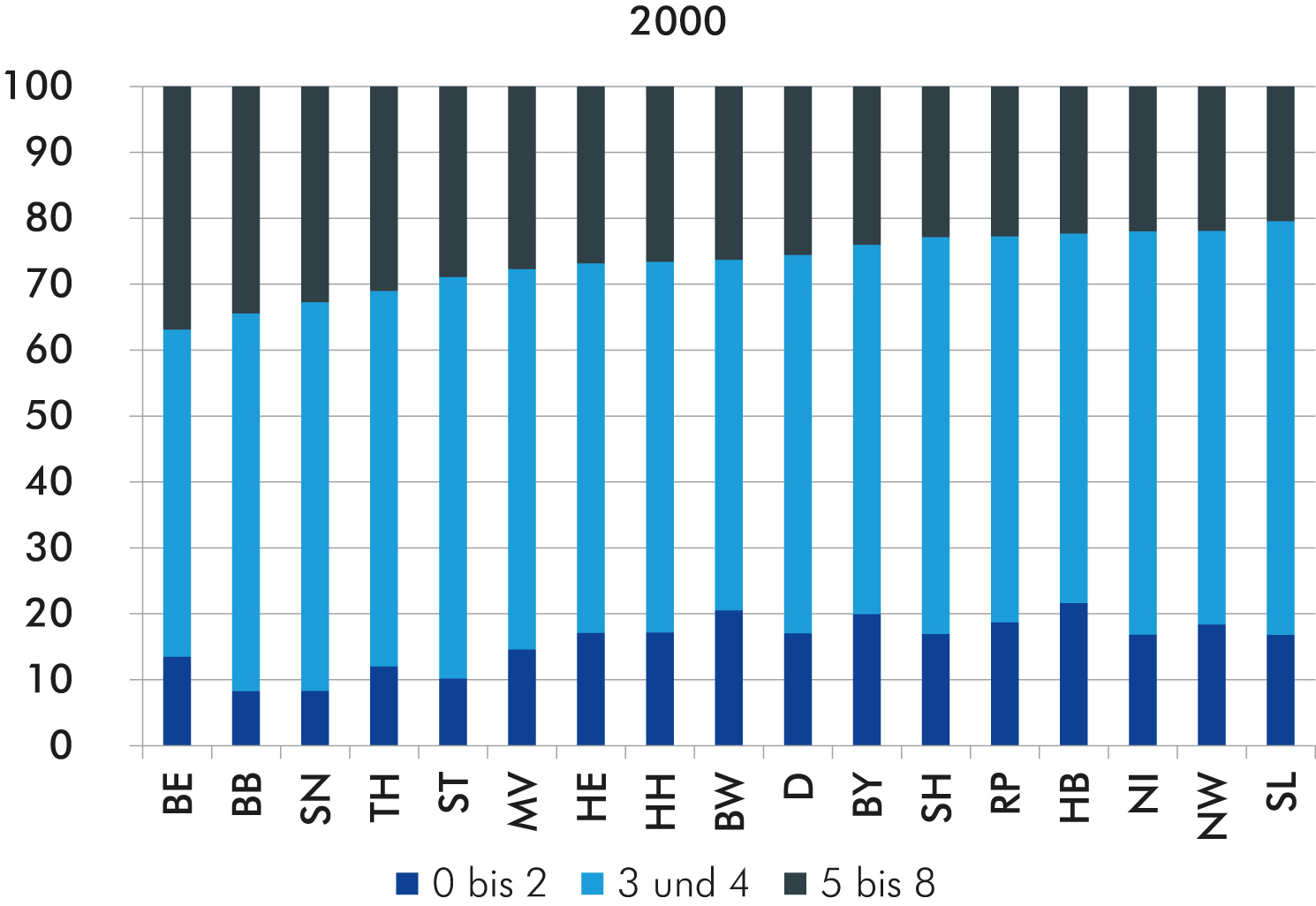

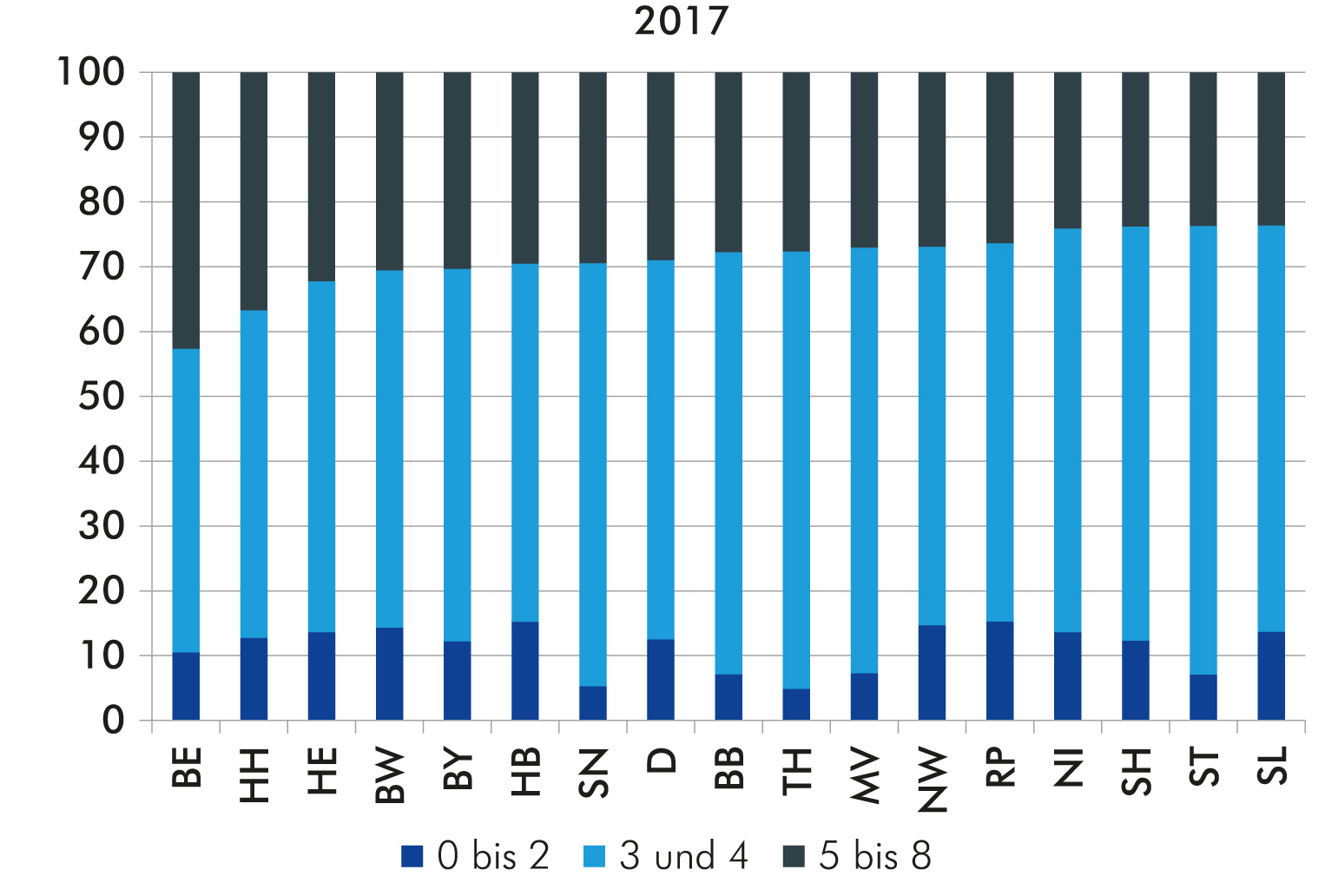

Ostdeutsche Flächenländer fallen bei tertiären Bildungsabschlüssen zurück

Anteile der Beschäftigten in den Bundesländern nach Bildungsabschluss in %, gerankt nach dem Beschäftigtenanteil mit tertiären Bildungsabschlüssen

Ostdeutsche Flächenländer fallen bei tertiären Bildungsabschlüssen zurück

Anteile der Beschäftigten in den Bundesländern nach Bildungsabschluss in %, gerankt nach dem Beschäftigtenanteil mit tertiären Bildungsabschlüssen

Große regionale Spannbreite bei Schulabbrechern

Schulabbrecher: Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss an den Schulabgängern im Jahr 2016, in %, Deutschland = 100

In Ostdeutschland und in strukturschwachen westdeutschen Ländern tragen KMU überdurchschnittlich zu den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in der Wirtschaft bei

Interne FuE-Aufwendungen in der Wirtschaft nach Beschäftigtengrößenklassen 2015, in % (Ausgaben insgesamt je Land/Region = 100)

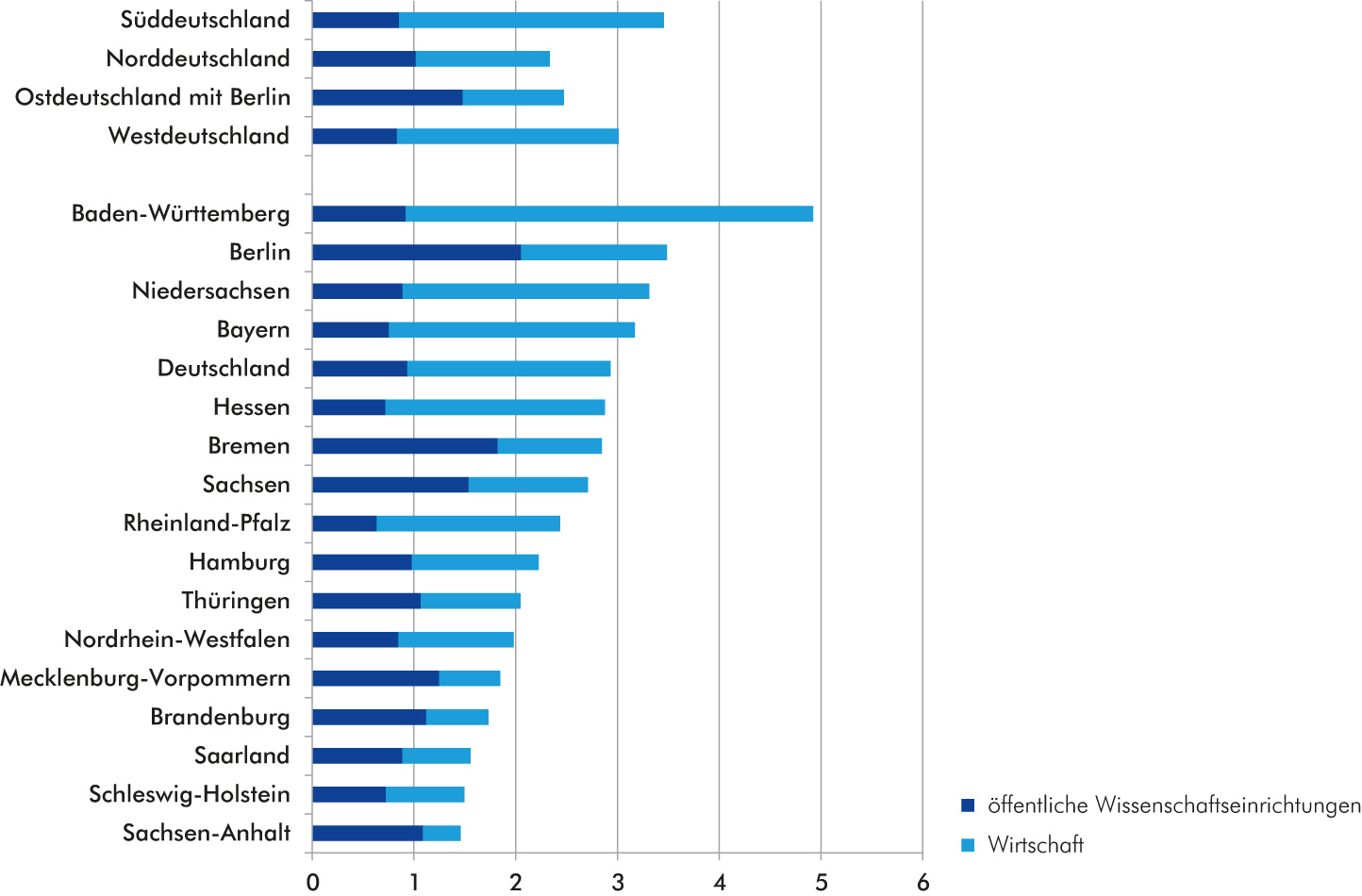

Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Bayern geben überdurchschnittlich viel für Forschung und Entwicklung aus

Anteil der internen Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2016 am Bruttoinlandsprodukt nach Bundesländern und Regionen, jeweilige Preise, in %

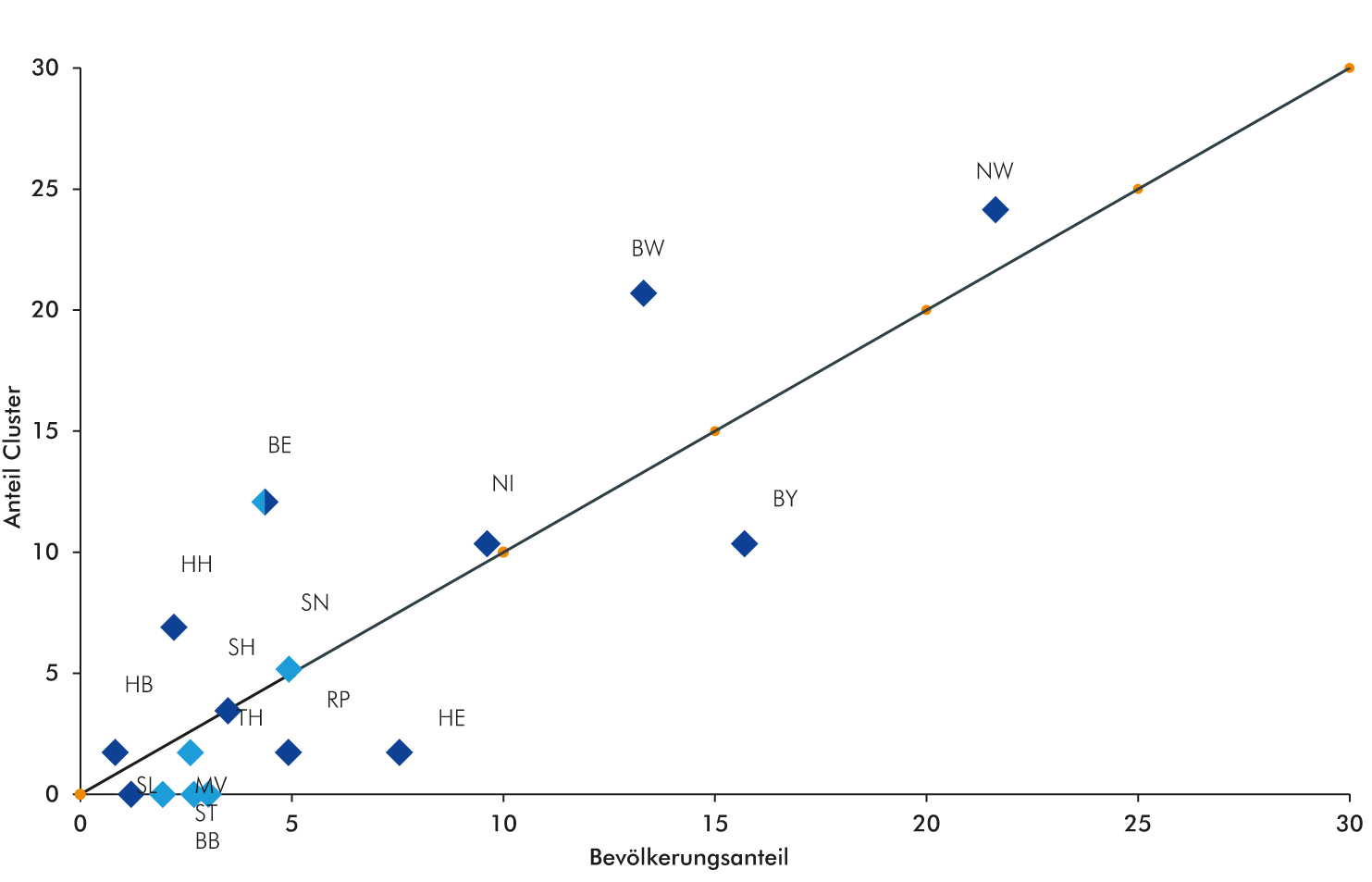

Exzellenzcluster: Ostdeutsche Flächenländer mit Ausnahme Sachsens in der Spitzenforschung unterrepräsentiert

Anteil der Bundesländer an den 57 zur Förderung ausgewählten Spitzenclustern deutscher Hochschulen im Vergleich zum Anteil an der Einwohnerzahl Deutschlands, in %

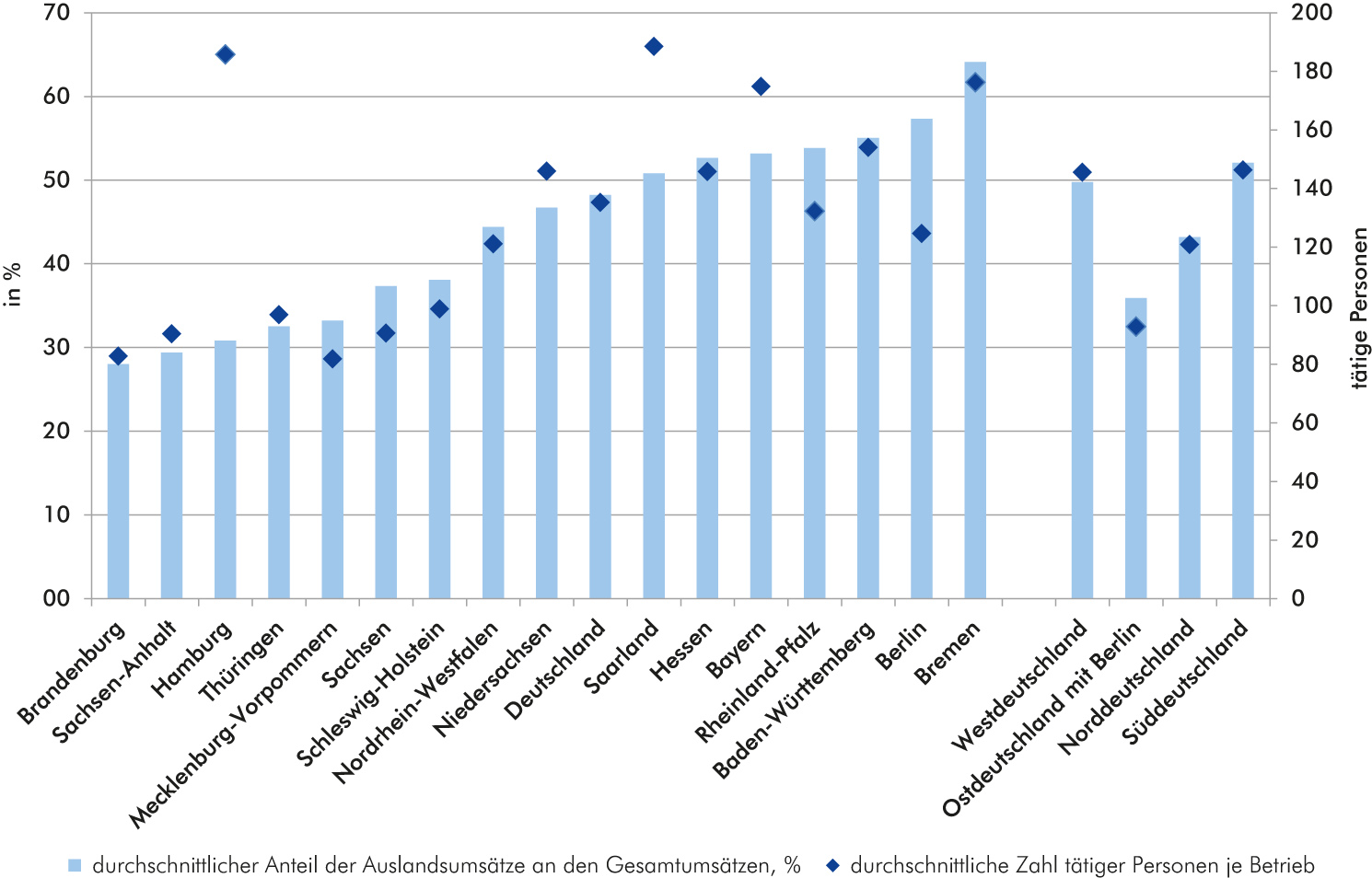

In der Industrie geht eine unterdurchschnittliche Betriebsgröße tendenziell mit geringeren Exportquoten einher

Tätige Personen je Betrieb, Anteile des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz, 2017, Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit 20 und mehr tätigen Personen

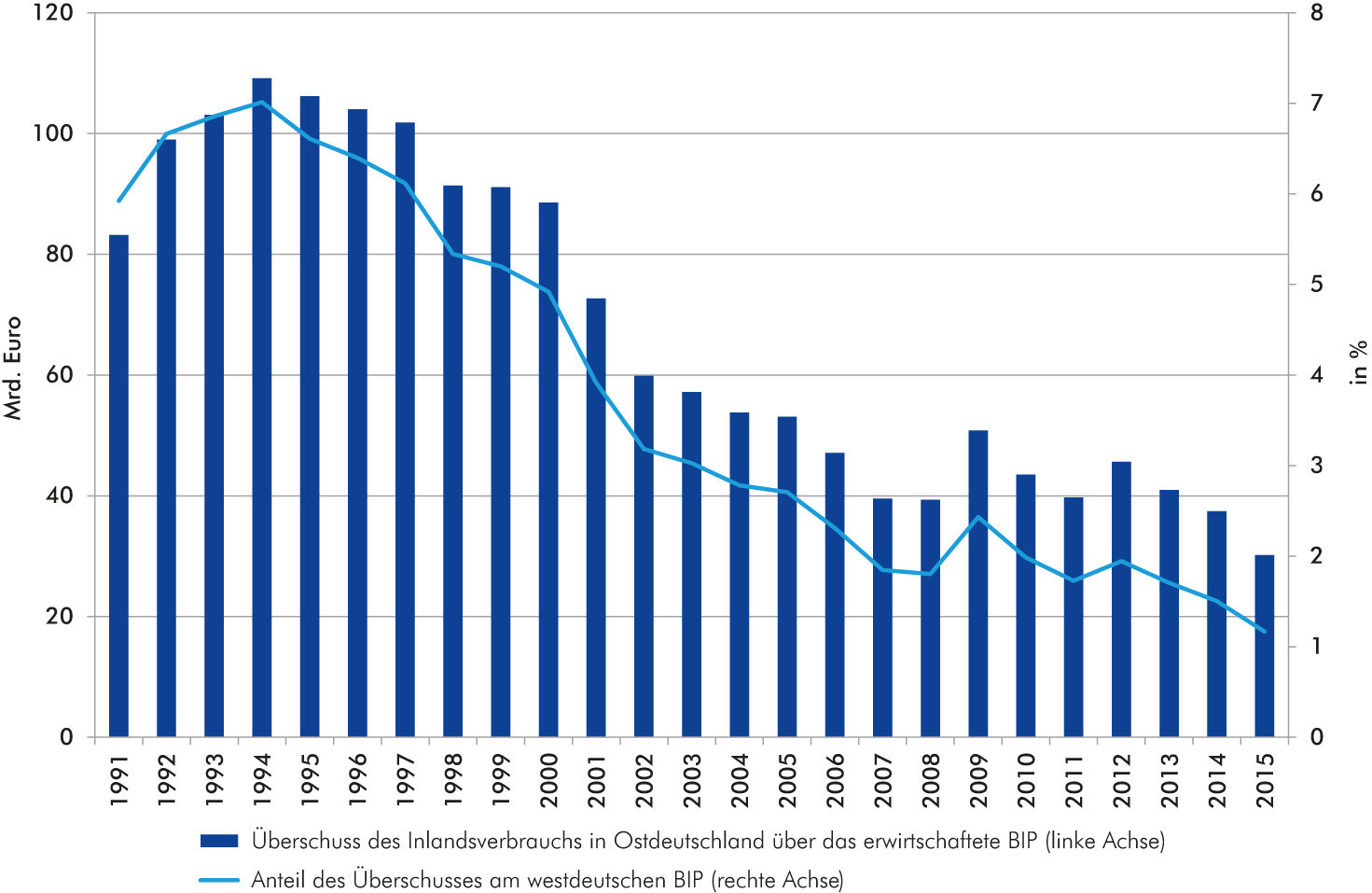

Ostdeutschlands Transferabhängigkeit ist gesunken, sie besteht aber fort

Differenz zwischen Verwendung und Bruttoinlandsprodukt in Ostdeutschland (mit Berlin), absolut und relativ zum westdeutschen Bruttoinlandsprodukt

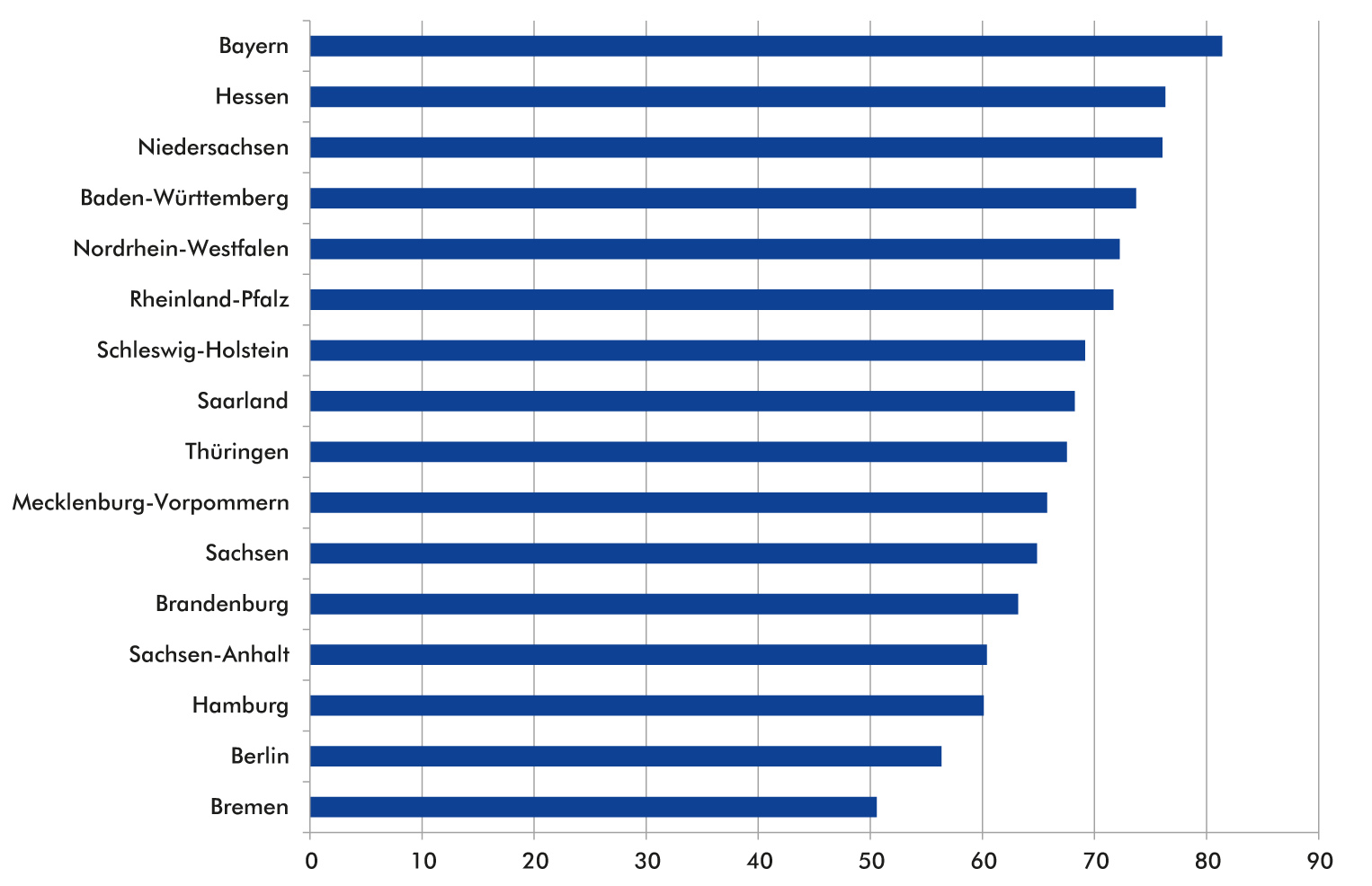

Steuerdeckungsquote 2017: Nach wie vor West-Ost-Gefälle

Steuereinnahmen in Relation zu den bereinigten Ausgaben, in %

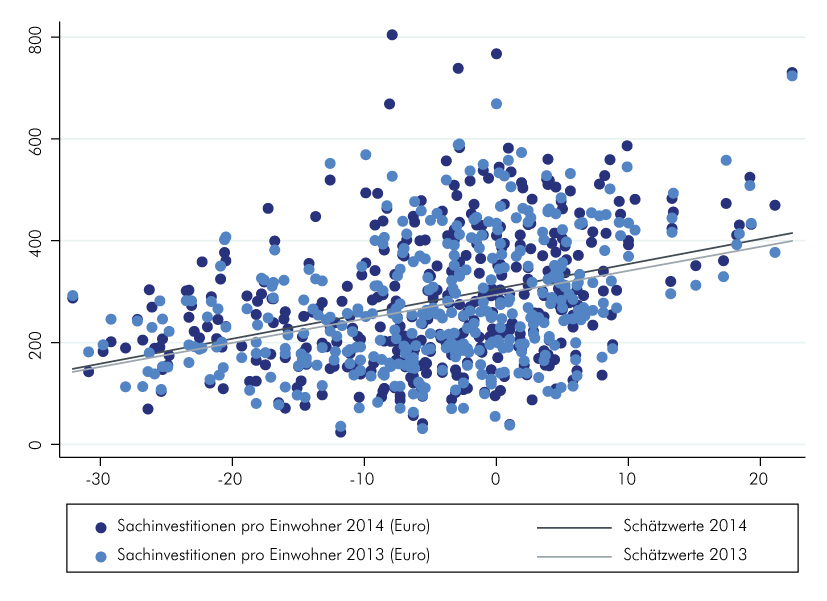

Nicht alle Kommunen antizipieren den demographischen Wandel bei ihren Investitionsentscheidungen

Verteilung der kommunalen Sachinvestitionen je Einwohner in Euro für die Jahre 2013 und 2014

Publikationen zum Thema "Ostdeutschland"

Politische Kreditzyklen in Deutschland: Ist der Osten politischer?

in: Beitrag in IWH-Sammelwerk, Festschrift für Gerhard Heimpold, IWH 2020

Abstract

Die Gründung der Sparkassen erfolgte gemäß dem Auftrag, den Finanzierungsbedarf kleiner und mittelständischer lokaler Betriebe zu decken und somit die lokale Wirtschaft und Beschäftigung zu fördern. Die Sparkassen unterliegen daher der gesetzlichen Beschränkung, Kredite nur lokal, also in der Regel innerhalb einer Stadt oder eines Landkreises, zu vergeben. Im Zuge der sowjetischen Besetzung Ostdeutschlands im Jahr 1945 wurden alle Privatbanken geschlossen. Die 310 Sparkassen in der sowjetisch besetzten Zone jedoch waren hiervon als öffentlichrechtliche Kreditinstitute ausgenommen. Durch die Einrichtung von Bezirken im Jahr 1952 wurden die Länder in der DDR aufgelöst, und jedem Bezirk wurde eine Sparkasse zugeteilt. Wie in der Bundesrepublik war auch die Kreditvergabe der ostdeutschen Sparkassen geographisch begrenzt. Die ostdeutschen Sparkassen unterlagen jedoch nicht dem Wettbewerb und waren auch nicht unabhängig – ihnen wurden die Kunden zugewiesen, und sie unterstanden direkt dem Finanzministerium und später der Staatsbank. In der DDR bestanden die Hauptaufgaben der 196 Sparkassen in der Verwaltung von Einlagen und der Vergabe von Verbraucherkrediten.

Transformation und Finanzmärkte: Die Rolle evidenzbasierter Politik

in: Beitrag in IWH-Sammelwerk, Festschrift für Gerhard Heimpold, IWH 2020

Abstract

Die Transformation der Planwirtschaften Osteuropas in markwirtschaftliche Systeme, die Integration Ost- und Westeuropas und die deutsche Wiedervereinigung waren recht einmalige politische und gesellschaftliche Prozesse. Es gab keine „Evidenz“ aus früheren Zeiten, an denen sich die handelnden Akteure orientieren konnten. Zeigt dies die Grenzen evidenzbasierter Politik auf? Einer Politik, die Maßnahmen vorab evaluiert, deren Wirkungen beobachtet und aus diesen empirischen Beobachtungen systematisch Schlüsse für zukünftiges politisches Handeln zieht? In einem eng definierten Sinn evidenzbasierter Politik muss die Antwort auf diese Frage sicherlich „Ja“ lauten. Es gibt Grenzen evidenzbasierter Politik in Zeiten großer gesellschaftlicher Umwälzungen und wenn (wirtschafts-)politische Maßnahmen so weit aus dem Rahmen des bisher Bekannten heraustreten, dass Verhaltensmuster der Vergangenheit kaum Rückschlüsse auf zukünftiges Verhalten zulassen. In solchen Phasen sind alle sozialwissenschaftlichen Disziplinen gefordert, politische Prozesse aus einem breiten Fundus an Wissen und Erfahrungen heraus zu begleiten. Empirisch messbare Effekte einzelner Maßnahmen sind in solchen Umbruchzeiten nicht verfügbar. So verstanden könnten Überlegungen zur Rolle evidenzbasierter Politik generell und speziell zur Frage, wie Finanzmärkte zur Transformation von wirtschaftlichen Systemen beitragen, schnell enden.

Was wurde aus den industriellen Kernen der ehemaligen DDR? Einige Fallbeispiele

in: Dierk Hoffmann (Hrsg.): Transformation einer Volkswirtschaft. Neue Forschungen zur Geschichte der Treuhandanstalt. Berlin, 2020

Abstract

Das öffentliche Urteil über die Treuhandanstalt ist in Deutschland nach wie vor einhellig negativ. Die damit verbundenen Deutungen sind aber nicht neu, sondern gehen bis in die 1990er Jahre zurück, als die Behörde mit der Privatisierung der Volkseigenen Betriebe der ehemaligen DDR beauftragt war. Die Öffnung der Treuhandakten ermöglicht jedoch einen differenzierten Blick und neue Erkenntnisse. Die Beiträge des vorliegenden Bandes thematisieren verschiedene Aspekte der Transformation der ostdeutschen Wirtschaft von der Plan- zur Marktwirtschaft und leisten so einen Beitrag zur Historisierung der Treuhandanstalt und ihrer Arbeitsweise.

Does Low-pay Persist across Different Regimes? Evidence from the German Unification

in: Economics of Transition and Institutional Change, Nr. 3, 2020

Abstract

Using German administrative data, we study across-regime low-pay persistence in the context of an economic transformation process. We first show that individuals' initial allocation to the post-unification low-wage sector was close to random in terms of market-regime unobservables. Consistent with a weak connection between individuals' true productivity and their pre-unification low-wage status, the extent of across-regime state dependence is found to be small and appears to vanish over time. For males, across-regime state dependence is most pronounced among the medium- and high-skilled, suggesting the depreciation of human capital as an explanation.

Aktuelle Trends: Entwicklung der Firmengründungen in Deutschland

in: Wirtschaft im Wandel, Nr. 1, 2020

Abstract

Das Produktivitätswachstum in entwickelten Volkswirtschaften hat sich in den letzten Jahren deutlich verlangsamt. Ein Indikator für die wirtschaftliche Dynamik in einer Volkswirtschaft ist die Firmengründungsaktivität. Wenn neue Ideen entstehen, kann dies in eine zunehmende Gründungsaktivität münden und so positiv auf die Produktivitätsentwicklung wirken.