Produktivität: Mehr mit weniger durch besser

Die verfügbaren Ressourcen sind begrenzt. Nur wenn wir sie intelligenter nutzen, können wir Einkommen und Lebensstandard unserer Gesellschaft in einer Welt des ökologischen und demographischen Umbruchs erhalten.

Dossier

Auf den Punkt

Die Nobelpreisträger Paul Samuelson und William Nordhaus bringen es in ihrem klassischen Wirtschaftslehrbuch auf den Punkt: Ökonomik ist wichtig, da Ressourcen knapp sind. Produktivitätsforschung steht daher im Mittelpunkt der Ökonomik: Sie erforscht, wie knappe Ressourcen effizient in Waren und Dienstleistungen und damit in Wohlstand umgewandelt werden können. Soll die Verwendung von Ressourcen zum Beispiel aus ökologischen Gründen reduziert werden, kann nur Produktivitätswachstum den derzeitigen materiellen Lebensstandard in unserer Gesellschaft sichern. Die Alterung unserer Gesellschaft und die dadurch verursachte Verknappung der Ressource Arbeit ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft; eine Lösung ist ohne Produktivitätswachstum kaum vorstellbar. Um die Prozesse zu verstehen, die Produktivitätswachstum auslösen, ist ein Blick in Mikrodaten auf Unternehmensebene unverzichtbar.

Unsere Experten

Abteilungsleiter

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-708 Anfrage per E-Mail

Präsident

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

+49 345 7753-700 Anfrage per E-MailAlle Experten, Pressemitteilungen, Publikationen und Veranstaltungen zum Thema „Produktivität“

Produktivität ist das Verhältnis zwischen Output und Input. Sie lässt sich unterschiedlich messen. Während das Konzept der totalen Faktorproduktivität beschreibt, wie effizient Arbeit, Maschinen und alle anderen Ressourcen genutzt werden, betrachtet die Arbeitsproduktivität vereinfachend die Wertschöpfung (Bruttoinlandsprodukt, BIP) pro Arbeitnehmer. Sie misst im gesamtwirtschaftlichen Sinn das Pro-Kopf-Einkommen.

Das Wachstum der Produktivität verläuft immer langsamer

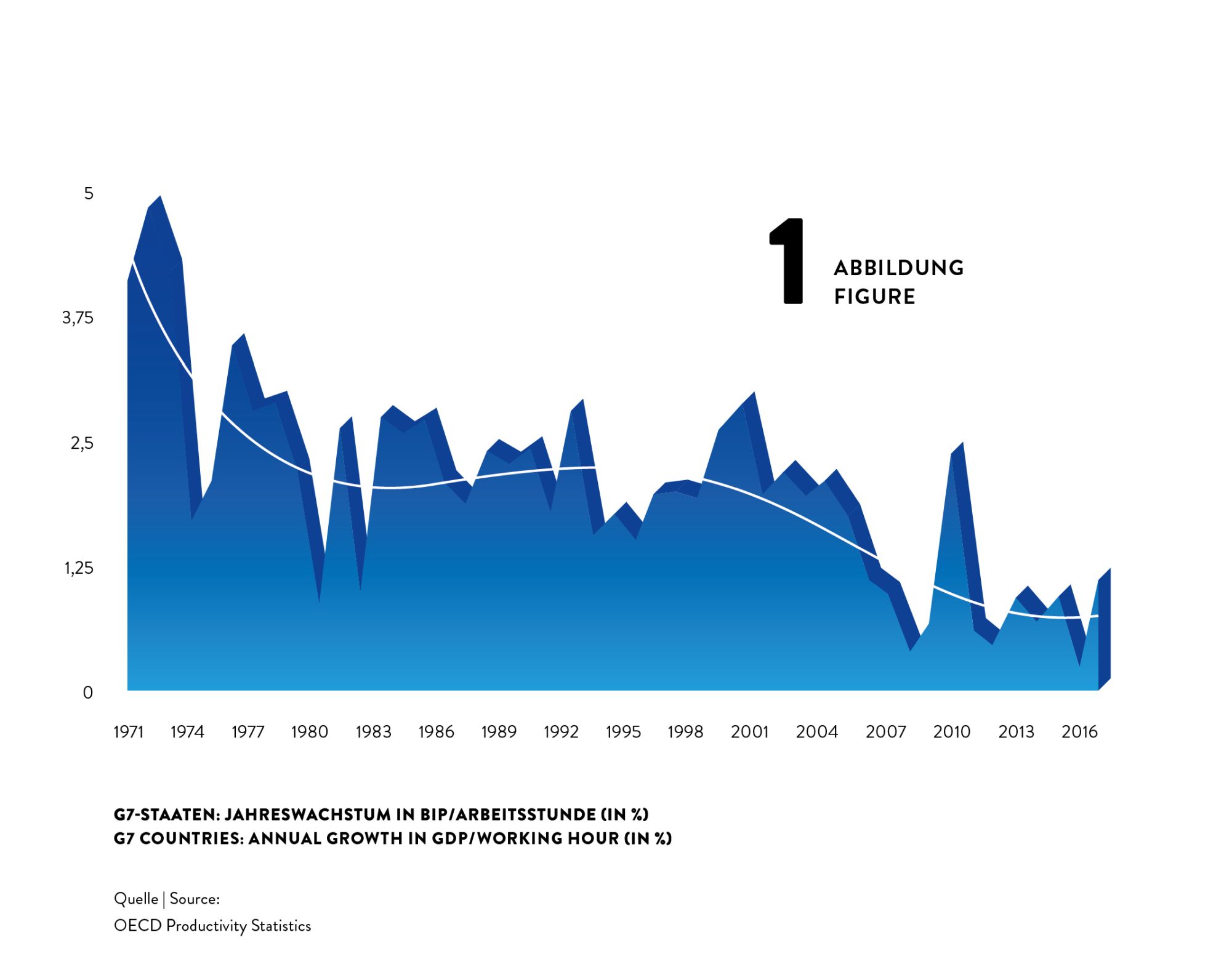

Erstaunlicherweise haben sich die Fortschritte bei der Produktivität trotz massiver Technisierung und Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten verlangsamt. Wie in Abbildung 1 zu sehen wuchs die Arbeitsproduktivität in den 1960er und 1970er Jahren viel stärker als heute. Noch Anfang der 1970er Jahre wuchs das BIP pro Arbeitsstunde in den G7-Ländern jedes Jahr um etwa 4%. Danach sanken die jährlichen Wachstumsraten des BIP auf etwa 2% in den 1980er und 1990er Jahren. Nach 2010 fiel das jährliche Produktivitätswachstum sogar auf etwa 1%.

Das ist ein dramatischer Verlust an potenziellem Einkommen: Wäre das Produktivitätswachstum von 4% in den viereinhalb Jahrzehnten von 1972 bis 2017 stabil gewesen, dann wäre das BIP der G7-Länder pro Arbeitsstunde heute unvorstellbare zweieinhalbmal so hoch wie es tatsächlich ist. Was für ein Potenzial, um beispielsweise Armut zu bekämpfen oder Forschung zu grundlegenden Themen wie Krebsheilung oder die Nutzung der Kernfusion als Energiequelle zu fördern!

Warum also ist das Produktivitätswachstum so drastisch gesunken, obwohl wir doch gleichzeitig einen Boom bei den neuen digitalen Technologien ausmachen können, die doch eigentlich das Produktivitätswachstum steigern sollen? Sicherlich könnte ein Teil des Rückgangs irreführend und durch eine falsche Bemessung des Beitrags der digitalen Technologien verursacht worden sein. So ist es natürlich schwierig, den Wert einer Google-Suche oder eines weiteren Videos auf YouTube zu messen. Allerdings sind sich die meisten Beobachter einig, dass ein Teil der Verlangsamung real ist.

Technik-Skeptiker und Technik-Optimisten

Die Technik-Skeptiker auf der einen Seite behaupten, dass diese neuen Technologien einfach nicht so starke Auswirkungen auf die Produktivität haben, wie es beispielsweise die Elektrifizierung oder der Verbrennungsmotor hatten. Auf der anderen Seite argumentieren die Technik-Optimisten, dass es viele Jahre dauern kann, bis die Produktivitätseffekte neuer Technologien einsetzen. Möglicherweise sind die derzeitigen neuen Technologien nur die Werkzeuge, um in Zukunft noch folgenreichere Innovationen zu entwickeln.

Während sich ein Teil der Diskussion mit der Art der neu erfundenen Technologien befasst, besteht für andere das Problem darin, dass Erfindungen heutzutage nur langsam von den Technologieführern zu den Nachzüglern durchsickern können (Akcigit et al., 2021). Dadurch würde eine Kluft zwischen einigen wenigen Superstar-Unternehmen und der Masse entstehen. Eine stärkere Marktkonzentration und die Marktmacht von Superstar-Unternehmen könnten den Wettbewerbsdruck und die Innovationsanreize verringern.

Zu guter Letzt ist ein deutlicher Rückgang bei der Schumpeter’schen „kreativen Zerstörung“ zu verzeichnen: Weniger Firmen werden gegründet, alte Firmen überleben länger. Das bedeutet, dass knappe Ressourcen wie Arbeit und Kapital nicht mehr in der nötigen Geschwindigkeit neu kombiniert und somit ihrer produktivsten Verwendung zugeführt werden.

Während die Erklärung für und der Weg aus diesem „Produktivitätspuzzle“ noch unbekannt sind, scheint der Rückgriff auf detaillierte Daten auf Unternehmensebene der vielversprechendste Ansatz zu sein, um Antworten zu finden.

Was sind die Quellen des Produktivitätswachstums?

Das aggregierte Produktivitätswachstum einer Volkswirtschaft kommt wie zuvor beschrieben auf zwei Weisen zustande: i) durch eine effizientere Nutzung der verfügbaren Ressourcen in den bestehenden Unternehmen und ii) durch eine verbesserte Verteilung der Ressourcen zwischen den Unternehmen.

Eine höhere Effizienz bestehender Unternehmen entsteht zum Beispiel durch Innovationen (Acemoglu et al., 2018) oder eine verbesserte Unternehmensorganisation etwa durch verbessertes „Human Resource Management“ (Heinz et al., 2020; Müller und Stegmaier, 2017). Eine verbesserte Ressourcenallokation beschreibt hingegen, in welchem Maße knappe Inputfaktoren von ineffizienten auf effiziente Unternehmen umverteilt werden. Diese Umverteilung hat positive Produktivitätseffekte, wenn unproduktive Unternehmen schrumpfen und die frei werdenden Ressourcen von produktiveren Unternehmen eingesetzt werden. Dieser Prozess umfasst auch Marktaustritt und Markteintritt als deutlichsten Ausdruck der auf Josef Schumpeter zurückgehenden Idee der „schöpferischen Zerstörung“ (Aghion et al., 2015; Decker et al., 2021).

Die meisten ökonomischen Prozesse beeinflussen sowohl die Produktivität bestehender Unternehmen als auch das Wachstum und die Ressourcennutzung dieser Unternehmen und ihrer Wettbewerber. So dürften die beschleunigte Einführung der Robotik in deutschen Unternehmen (Deng et al., 2020), die Außenhandelsschocks durch den Aufstieg Chinas (Bräuer et al., 2019), aber auch die in ihren Auswirkungen noch zu bewertende COVID-19-Pandemie (Müller, 2021) nicht nur Effekte auf Produktivität und Wachstum direkt betroffener Unternehmen haben, sondern gleichzeitig auch neue Unternehmen erschaffen und bestehende Unternehmen infragestellen.

Produktivität kann zwar auf der Ebene ganzer Branchen oder Volkswirtschaften gemessen werden. Für ein tieferes Verständnis der Quellen des Produktivitätswachstums sind jedoch Daten zu einzelnen Unternehmen oder Einrichtungen, sogenannte Mikrodaten, unerlässlich. Mit ihnen lassen sich Unternehmensorganisation, die Ausbreitung von Technologien und Innovationen, Ressourcenallokation und Schumpeter’sche Unternehmensdynamik untersuchen. Diesen Ansatz auf Mikroebene verfolgt das IWH sowohl im EU-Horizon-2020-Projekt MICROPROD als auch im Forschungsnetzwerk CompNet.

Da „schöpferische Zerstörung“ auch Belastungen für (zum Beispiel von Entlassungen) negativ Betroffene mit sich bringen kann (Fackler et al., 2021), analysiert das IWH die Folgen von Insolvenzen gebündelt in der IWH-Insolvenzforschungsstelle und untersucht die breiteren gesellschaftlichen Implikationen schöpferischer Zerstörung zum Beispiel im Rahmen eines Projekts der Volkswagen-Stiftung zu den ökonomischen Ursachen des Populismus und im Rahmen des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Publikationen zum Thema „Produktivität“

Voice at Work

in: American Economic Journal: Applied Economics, im Erscheinen

Abstract

<p>We estimate the effects of worker voice on productivity, job quality, and separations. We study the 1991 introduction of a right to worker representation on boards or advisory councils in Finnish firms with at least 150 employees, designed primarily to facilitate workforce-management communication. Consistent with information sharing theories, our difference-in-differences design reveals that worker voice slightly raised labor productivity, firm survival, and capital intensity. In contrast to the exit-voice theory, we find no effects on voluntary job separations, and at most small positive effects on other measures of job quality. A 2008 introduction of shop-floor representation had similarly limited effects.</p>

The (Heterogeneous) Economic Effects of Private Equity Buyouts

in: Management Science, im Erscheinen

Abstract

<p>The effects of private equity buyouts on employment, productivity, and job reallocation vary tremendously with macroeconomic and credit conditions, across private equity groups, and by type of buyout. We reach this conclusion by examining the most extensive database of U.S. buyouts ever compiled, encompassing thousands of buyout targets from 1980 to 2013 and millions of control firms. Employment shrinks 12% over two years after buyouts of publicly listed firms—on average, and relative to control firms—but expands 15% after buyouts of privately held firms. Postbuyout productivity gains at target firms are large on average and much larger yet for deals executed amid tight credit conditions. A postbuyout tightening of credit conditions or slowing of gross domestic product growth curtails employment growth and intrafirm job reallocation at target firms. We also show that buyout effects differ across the private equity groups that sponsor buyouts, and these differences persist over time at the group level. Rapid upscaling in deal flow at the group level brings lower employment growth at target firms. We relate these findings to theories of private equity that highlight agency problems at portfolio firms and within the private equity industry itself.</p>

From Rivals to Allies? CEO Connections in an Era of Common Ownership

in: IWH Discussion Papers, Nr. 7, 2025

Abstract

<p>Institutional common ownership of firm pairs in the same industry increases the likelihood of a preexisting social connection among their CEOs. We establish this relationship using a quasi-natural experiment that exploits institutional mergers combined with firms’ hiring events and detailed information on CEO biographies. In addition, for peer firms, gaining a CEO connection from a hiring firm’s CEO appointment correlates with higher returns on assets, stock market returns, and decreasing product similarity between companies. We find evidence consistent with common owners allocating CEO connections to shape managerial decisionmaking and increase portfolio firms’ performance.</p>

Wie Roboter die betriebliche Beschäftigungsstruktur verändern

in: Wirtschaft im Wandel, Nr. 1, 2025

Abstract

<p>Der Einsatz von Robotern verändert die Arbeitswelt grundlegend – doch welche spezifischen Effekte hat dies auf die Beschäftigungsstruktur? Unsere Analyse untersucht die Folgen des Robotereinsatzes anhand neuartiger Mikrodaten aus deutschen Industriebetrieben. Diese Daten verknüpfen Informationen zum Robotereinsatz mit Sozialversicherungsdaten und detaillierten Angaben zu Arbeitsaufgaben. Auf Basis eines theoretischen Modells leiten wir insbesondere positive Beschäftigungseffekte für Berufe mit wenig repetitiven, programmierbaren Aufgaben ab, sowie für jüngere Arbeitskräfte, weil diese sich besser an technologische Veränderungen anpassen können. Die empirische, mikroökonomische Analyse des Robotereinsatzes auf Betriebsebene bestätigt diese Vorhersagen: Die Beschäftigung steigt für Techniker, Ingenieure und Manager und junge Beschäftigte, während sie bei geringqualifizierten Routineberufen sowie bei Älteren stagniert. Zudem steigt die Fluktuation bei geringqualifizierten Arbeitskräften signifikant an. Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass der Verdrängungseffekt von Robotern berufsabhängig ist, während junge Arbeitskräfte neue Tätigkeiten übernehmen.</p>

Credit Card Entrepreneurs

in: IWH Discussion Papers, Nr. 5, 2025

Abstract

<p>Utilizing near real-time QuickBooks data from over 1.6 million small businesses and a targeted survey, this paper highlights the critical role credit card financing plays for small business activity. We examine a two year period beginning in January of 2021. A turbulent period during which, credit card usage by small U.S. businesses nearly doubled, interest payments rose by 60%, and delinquencies reached 2.8%. We find, first, monthly credit card payments were up to three times higher than loan payments during this time. Second, we use targeted surveys of these small businesses to establish credit cards as a key financing source in response to firm-level shocks, such as uncertain cash flows and overdue invoices. Third, we establish the importance of credit cards as an important financial transmission mechanism. Following the Federal Reserve’s rate hikes in early 2022, banks cut credit card supply, leading to a 15.75% drop in balances and a 10% decline in revenue growth, as well as a 1.5% decrease in employment growth among U.S. small businesses. These higher rates also rendered interest payments unsustainable for many, contributing to half of the observed increase in delinquencies. Lastly, a simple heterogeneous firm model with a cash-in-hand constraint illustrates the significant macroeconomic impact of credit card financing on small business activity.</p>