Die deutsche Investitionsschwäche: Warum gibt es sie, warum ist sie wichtig und was sollte die neue Bundesregierung dagegen tun

Deutschland befindet sich schon im zweiten Jahr in einer Rezession, und Wachstum ist laut den Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute auch 2025 kaum zu erwarten. Viel schlimmer ist allerdings, dass neue Prognosen des langfristigen Wachstums im Gleichgewicht (das so genannte Produktionspotenzial) dramatisch niedrigere Wachstumsraten für die nächsten 20 Jahre vorhersagen, wenn sich die Wirtschaftspolitik nicht deutlich ändert. Eine wesentliche Ursache für die Wachstumsschwäche ist die Investitionsschwäche. Um diese anzugehen, reicht das beschlossene Sondervermögen für Infrastruktur nicht aus. Die neue Bundesregierung muss die Bürokratie abbauen und Planungsverfahren verkürzen, eine rationale Klima- und Energiepolitik verfolgen, das Rentensystem mutig in Richtung Kapitaldeckungsverfahren umbauen und eine Einkommensteuerreform auf den Weg bringen, die mittlere Einkommen entlastet.

01. Juli 2025

DOI: https://doi.org/10.18717/wwxn4d-bb19

Inhalt

Seite 1

Seite 2

BürokratieabbauSeite 3

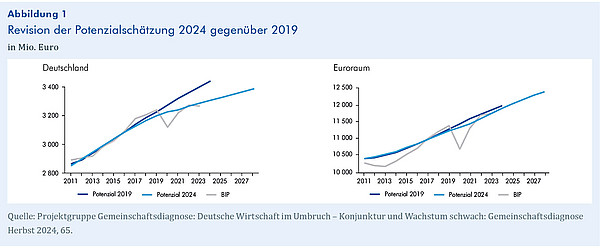

Notwendige Einkommensteuerreform Auf einer Seite lesenIn den letzten 20 Jahren ist Deutschland real (also die Inflation herausgerechnet) um rund 1,5% pro Jahr gewachsen. Das ist etwas besser als viele europäische Länder, aber deutlich niedriger als die USA. Laut den Schätzungen der Wirtschaftsforschungs- institute würde sich das Gleichgewichtswachstum auf rund 0,7% pro Jahr in den nächsten 20 Jahren reduzieren (vgl. Abbildung 1). Auf den ersten Blick scheint das nur ein recht kleiner Unterschied zu sein, aber durch den Zinseszinseffekt sind die Einkommensunterschiede nach 20 Jahren erheblich: Bei einem Durchschnittswachstum von 0,7% pro Jahr würde ein durchschnittliches Einkommen von heute 50 000 Euro in 20 Jahren auf rund 57 500 Euro anwachsen, bei einem Wachstum von durchschnittlich 1,5% wie in der Vergangenheit auf rund 67 000 Euro, also ein deutlicher Unterschied. Noch einmal: Diese Berechnung ist völlig unabhängig von Preissteigerungen.

Warum haben die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen für das Gleichgewichtswachstum so dramatisch reduziert? Einer der wichtigsten Faktoren ist das Produktivitätswachstum, grob gesagt also der Output pro Arbeitnehmer. Ein höherer Output pro Arbeitnehmer führt zu höheren Löhnen und Gehältern. Wir erwarten hier deutlich geringere Steigerungen als in den vergangenen Jahren. Warum ist das so, und was könnte die neue Bundesregierung tun, um das Blatt noch zu wenden?

Investitionsschwäche belastet Wirtschaft

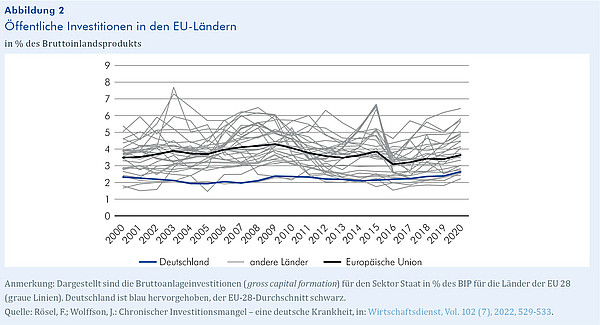

Eine der wichtigsten Beobachtungen, die die gegenwärtige Wirtschaftsschwäche, aber auch die reduzierten Erwartungen für die Zukunft erklären, ist die Investitionsschwäche der Wirtschaft, sowohl im Privatsektor als auch der öffentlichen Hand. Allein die Investitionslücke bei den öffentlichen Investitionen, gemessen als Abstand zum EU-Durchschnitt, beträgt seit zwei Jahrzehnten mindestens einen Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Abbildung 2) bzw. 50 Mrd. Euro pro Jahr. Das im März 2025 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Investitionspaket (Sondervermögen) von 500 Mrd. Euro über zwölf Jahre kann Deutschland nahe an den EU-Durchschnitt bringen, aber nicht mehr. Es wird jedoch nicht den Investitionsstau auflösen, der durch die langjährige Unterinvestition entstanden ist. Investitionen sind ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das zukünftige Wachstum: Eine Wirtschaft, die heute nicht investiert, ist in der Zukunft weniger produktiv.

Wenn man Unternehmen fragt, warum sie nicht investieren, dann erwähnen sie zuallererst bürokratische Hemmnisse, Energiekosten, (zu erwartende) steigende Lohnnebenkosten und Arbeitskräftemangel. Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen an die Bundesregierung: