Die deutsche Investitionsschwäche: Warum gibt es sie, warum ist sie wichtig und was sollte die neue Bundesregierung dagegen tun

Deutschland befindet sich schon im zweiten Jahr in einer Rezession, und Wachstum ist laut den Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute auch 2025 kaum zu erwarten. Viel schlimmer ist allerdings, dass neue Prognosen des langfristigen Wachstums im Gleichgewicht (das so genannte Produktionspotenzial) dramatisch niedrigere Wachstumsraten für die nächsten 20 Jahre vorhersagen, wenn sich die Wirtschaftspolitik nicht deutlich ändert. Eine wesentliche Ursache für die Wachstumsschwäche ist die Investitionsschwäche. Um diese anzugehen, reicht das beschlossene Sondervermögen für Infrastruktur nicht aus. Die neue Bundesregierung muss die Bürokratie abbauen und Planungsverfahren verkürzen, eine rationale Klima- und Energiepolitik verfolgen, das Rentensystem mutig in Richtung Kapitaldeckungsverfahren umbauen und eine Einkommensteuerreform auf den Weg bringen, die mittlere Einkommen entlastet.

01. Juli 2025

DOI: https://doi.org/10.18717/wwxn4d-bb19

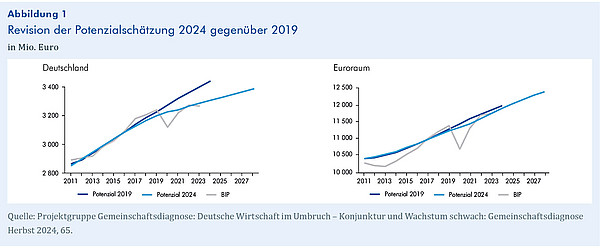

In den letzten 20 Jahren ist Deutschland real (also die Inflation herausgerechnet) um rund 1,5% pro Jahr gewachsen. Das ist etwas besser als viele europäische Länder, aber deutlich niedriger als die USA. Laut den Schätzungen der Wirtschaftsforschungs- institute würde sich das Gleichgewichtswachstum auf rund 0,7% pro Jahr in den nächsten 20 Jahren reduzieren (vgl. Abbildung 1). Auf den ersten Blick scheint das nur ein recht kleiner Unterschied zu sein, aber durch den Zinseszinseffekt sind die Einkommensunterschiede nach 20 Jahren erheblich: Bei einem Durchschnittswachstum von 0,7% pro Jahr würde ein durchschnittliches Einkommen von heute 50 000 Euro in 20 Jahren auf rund 57 500 Euro anwachsen, bei einem Wachstum von durchschnittlich 1,5% wie in der Vergangenheit auf rund 67 000 Euro, also ein deutlicher Unterschied. Noch einmal: Diese Berechnung ist völlig unabhängig von Preissteigerungen.

Warum haben die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen für das Gleichgewichtswachstum so dramatisch reduziert? Einer der wichtigsten Faktoren ist das Produktivitätswachstum, grob gesagt also der Output pro Arbeitnehmer. Ein höherer Output pro Arbeitnehmer führt zu höheren Löhnen und Gehältern. Wir erwarten hier deutlich geringere Steigerungen als in den vergangenen Jahren. Warum ist das so, und was könnte die neue Bundesregierung tun, um das Blatt noch zu wenden?

Investitionsschwäche belastet Wirtschaft

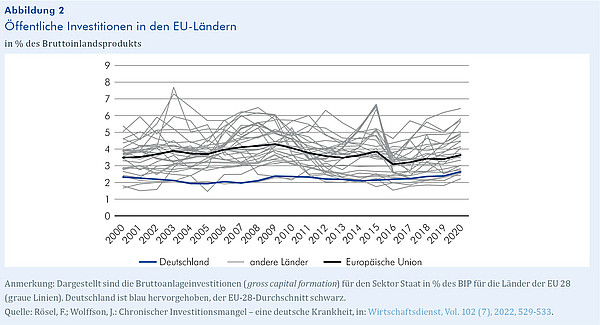

Eine der wichtigsten Beobachtungen, die die gegenwärtige Wirtschaftsschwäche, aber auch die reduzierten Erwartungen für die Zukunft erklären, ist die Investitionsschwäche der Wirtschaft, sowohl im Privatsektor als auch der öffentlichen Hand. Allein die Investitionslücke bei den öffentlichen Investitionen, gemessen als Abstand zum EU-Durchschnitt, beträgt seit zwei Jahrzehnten mindestens einen Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Abbildung 2) bzw. 50 Mrd. Euro pro Jahr. Das im März 2025 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Investitionspaket (Sondervermögen) von 500 Mrd. Euro über zwölf Jahre kann Deutschland nahe an den EU-Durchschnitt bringen, aber nicht mehr. Es wird jedoch nicht den Investitionsstau auflösen, der durch die langjährige Unterinvestition entstanden ist. Investitionen sind ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das zukünftige Wachstum: Eine Wirtschaft, die heute nicht investiert, ist in der Zukunft weniger produktiv.

Wenn man Unternehmen fragt, warum sie nicht investieren, dann erwähnen sie zuallererst bürokratische Hemmnisse, Energiekosten, (zu erwartende) steigende Lohnnebenkosten und Arbeitskräftemangel. Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen an die Bundesregierung:

Bürokratieabbau

Den Abbau von Bürokratie haben sich alle Parteien auf die Fahne geschrieben, das allerdings auch schon seit vielen Jahren, in denen die Bürokratie dramatisch zugenommen und nicht abgenommen hat. Fast noch schlimmer ist dabei, dass es offensichtlich möglich ist, bei Großansiedlungen bürokratische Prozesse stark zu verkürzen (siehe Intel oder Tesla). Diese Ungleichbehandlung verstärkt noch die Frustration der Unternehmen. Ein neuer Ansatz muss her, in dem der Staat systematisch wieder vom übergriffigen zum dienstleistenden Staat wird. Das bedeutet, dass es nicht ohne ein groß angelegtes Re-Training-Programm gehen wird, in dem Mitarbeiter in den Ministerien im Bund und in den Ländern sowie (und vielleicht besonders dort) in den kommunalen Verwaltungen ihre Rolle als Dienstleister neu begreifen müssen. Für öffentliche Investitionen gilt: Verfahren müssen verkürzt und Prioritäten gesetzt werden, welche Vorschrift und welches öffentliche Ziel Vorrang vor anderen Vorschriften oder Zielen hat.

Klima- und Energiepolitik

Es ist klar, dass es in der Klima- und Energiepolitik einen Zielkonflikt gibt: Einerseits sind hohe CO₂-Preise notwendig, um die richtigen Anreize für Energieeinsparung und Innovation zu liefern, ohne die die Energiewende nicht machbar ist. Andererseits bedeutet das aber auch Belastungen für Haushalte (Benzinkosten, Heizkosten) und Unternehmen. Zunächst einmal muss dieser Zielkonflikt klar benannt und nicht, wie in der Vergangenheit, verheimlicht werden. Er muss eingebettet werden in eine transparente Strategie, die den Haushalten und Unternehmen Planungssicherheit gibt. Nur die größten Härten dürfen abgefedert werden: Klimapolitik ist eine Investition in die Zukunft, die teuer ist, sich aber lohnt, da die Alternative noch teurer wäre. Es ist ein Fehler, so zu tun – wie das einige Parteien lange getan haben –, als würde es nur Gewinner der Klimapolitik geben. Diese Strategie sollte im Rahmen der europäischen Klimaziele, europäischer Klimazölle und des sektorübergreifenden europäischen Handelssystems für CO₂-Zertifikate stattfinden. Alleingänge auf nationaler Ebene sind nicht nur sinnlos im Sinne des Klimaschutzes, sondern auch schädlich für die Wirtschaft.

Demographie und das Rentensystem

Das deutsche Rentensystem, das auf einem Umlageverfahren beruht, steht kurz vor dem Kollaps. Ein Umlageverfahren, in dem gegenwärtige Arbeitnehmer die Renten der gegenwärtigen Rentner finanzieren, funktioniert, solange die Bevölkerung wächst oder zumindest nicht schrumpft. Sobald die Anzahl der gegenwärtigen Arbeitnehmer relativ zu der Anzahl der gegenwärtigen Rentner abnimmt, müssen entweder die Rentenbeiträge dramatisch erhöht oder die Renten dramatisch gekürzt werden. Arbeitgeber befürchten aufgrund der unqualifizierten Aussagen einiger Parteien („die Rente ist sicher“), dass Lohnnebenkosten dramatisch steigen werden, was auch zur Zurückhaltung bei Investitionen beiträgt, da nicht klar ist, ob sie sich dann noch lohnen würden.

Ein mutiger Schritt in Richtung Kapitaldeckungsverfahren, in dem jeder Arbeitnehmer seine Rente zumindest zum Teil selbst anspart, möglicherweise in einem Staatsfonds, ist überfällig. Vorschläge liegen unter anderem vom Sachverständigenrat vor, Vorbilder könnten andere Länder wie Schweden sein.

All das ist völlig unabhängig davon, dass man das Arbeitskräftepotenzial erhöhen muss, sowohl durch Einwanderung als auch durch eine bessere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt sowie Verlängerungen der Wochen- und Lebensarbeitszeit. Alles bittere Pillen, die aber nur noch bitterer werden, wenn man ihr Schlucken vertagt wie in den letzten Jahren.

Notwendige Einkommensteuerreform

Im Moment ist es so, dass die höchste prozentuale Einkommensteuerlast bei mittleren Einkommen anfällt. Im internationalen Vergleich wird Deutschland dadurch immer weniger attraktiv für gut ausgebildete Mitarbeiter. Reformen sind nicht leicht, da die meisten Steuereinnahmen von mittleren Einkommen stammen und man bei jeder sinnvollen Reform zwangsläufig auch die höheren Einkommen entlastet. Aus Sicht der Attraktivität des deutschen Standorts ist es aber unerlässlich, das Problem mutig anzugehen, auch wenn es zu Steuerausfällen führt. Das heißt aber eben auch, dass eine Schuldenbremse nur dann beibehalten werden kann, wenn sie diese Reformen, die alle teuer sind, nicht behindert.

Reformen als Investitionen in die Zukunft

Alle Reformen sind Investitionen in die Zukunft, in dem Sinne, dass sie Investitionen in Deutschland attraktiver machen und die Wachstumsschwäche Deutschlands reduzieren würden. Investitionen in öffentliche Bildungseinrichtungen spielen dabei auch eine entscheidende Rolle, denn wenn Deutschland im internationalen Wettbewerb bestehen will, dann muss es sich auf seine ökonomischen Stärken besinnen, und das sind ein exzellentes Bildungssystem vom Kindergarten bis zu den Universitäten, starke mittelständische Unternehmen und ein effizienter Staat. Wenn man sich den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung anschaut, kann man allerdings Zweifel daran haben, ob das verstanden wird. Dabei ist es gar nicht einmal so, dass die Probleme nicht erkannt werden, sondern eher, dass keine mutigen strategischen Lösungen angeboten werden, die die Zusammenhänge zwischen Bürokratie, Investitionen, Einkommen- steuern, Energie und Klimawandel erkennen.1

1 Die Originalfassung dieses Textes erschien am 15.02.2025 in TableMedia.